ゴールドスミスの提唱した自律分節音韻論のには、

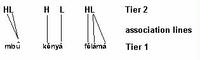

連結線によって、音声と韻律を結びつける条件が提示されている。

これを適格性条件(well-formedness condition)と言い、4つの項目がある。

①全ての音調支持単位は音調を持つ。

②全ての音調は音調支持単位に連結する。

③連結は左から右の方向へ、一つずつ連結される。

④連結線は交差してはならない。

音調支持単位(tone-bearing unit)とは、音節や、アクセント核をもつ音の一塊を指す。

音調(tone)とは、音とは切り離された、韻律の変化である。

図ではHとLで表されている。

時間経過は、左から右へと流れて行くので、

この4つの項目は当然と考えられるし、前提ともいえる。

しかし、人間の認識はあまり信用できない。

④の、連結線の交差が起こると言うことは、音のユニットが、時間的に入れ替わることである。

人間は、目立つ音があると、周囲のより弱い音の認識能力が著しく低下すると言われている。

つまり、どの順番で音が発話されたかという知覚は、あまり正確ではない。

「ふいんき」「わずわらしい」「あがらう」「まぎわらしい」などなど、

慣習やいろんな要因によって知覚が惑わされることが多くある。

そして、OCP(obligate contour principle)とよばれる

「隣接するトーン要素は起伏を名なさなければならない(同一音調隣接の禁止)」の制約により、

HHやLLを禁止し、一つのHまたはLから、連結線が1本ないし複数本出る。

これにより、トーンの推移という考えを、

より分かりやすく説明することが出来るようになった。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

連結線によって、音声と韻律を結びつける条件が提示されている。

これを適格性条件(well-formedness condition)と言い、4つの項目がある。

①全ての音調支持単位は音調を持つ。

②全ての音調は音調支持単位に連結する。

③連結は左から右の方向へ、一つずつ連結される。

④連結線は交差してはならない。

音調支持単位(tone-bearing unit)とは、音節や、アクセント核をもつ音の一塊を指す。

音調(tone)とは、音とは切り離された、韻律の変化である。

図ではHとLで表されている。

時間経過は、左から右へと流れて行くので、

この4つの項目は当然と考えられるし、前提ともいえる。

しかし、人間の認識はあまり信用できない。

④の、連結線の交差が起こると言うことは、音のユニットが、時間的に入れ替わることである。

人間は、目立つ音があると、周囲のより弱い音の認識能力が著しく低下すると言われている。

つまり、どの順番で音が発話されたかという知覚は、あまり正確ではない。

「ふいんき」「わずわらしい」「あがらう」「まぎわらしい」などなど、

慣習やいろんな要因によって知覚が惑わされることが多くある。

そして、OCP(obligate contour principle)とよばれる

「隣接するトーン要素は起伏を名なさなければならない(同一音調隣接の禁止)」の制約により、

HHやLLを禁止し、一つのHまたはLから、連結線が1本ないし複数本出る。

これにより、トーンの推移という考えを、

より分かりやすく説明することが出来るようになった。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

PR

この記事にコメントする

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R