ひとつひとつの子音母音の変化を、

個別事例ごとに捉えてゆくような考えが下火になった頃、

1976年に、自律分節音韻論(autosegmental phonology)が提唱された。

具体的には、韻律に関わる方法論である。

一つの分節に発音の高低があったとする。

それに接辞がつき、発音のアクセント位置が変化したとする。

そして、また接辞によってアクセントが移動したとする。

このとき、従来の考えでは、アクセントを持つ母音を検証したり、

アクセントを持つ母音間での序列を見出したりしてきた。

自律分節音韻論は、一個一個の母音がアクセントを保持しているのではなく、

アクセントを決めるものは別のところに存在し、

規則や制約(constraint)によって、音素上を移動しているのだとする考えである。

非線状音韻論(non-linear phonology)と分類されることも多い。

線状(linear)とは、時間軸に沿って一列に並んでいる、言語の性質を表す。

つまり、違う単語を同時に発音できないし、同時に書くことは出来ない。

「ゲンゴ」と言う言葉は、「ゲ」→「ン」→「ゴ」という順番で発音されるのが正しい姿で、

3つの音を一気に発音したり、順番を入れ替えて「ゴ」→「ン」→「ゲ」と言うことはできない。

言葉として認識されないか、違う意味の言葉になってしまう。

自律分節音韻論のもつ非線状性とは、

韻律を、抽象的概念として、音声そのものから離して、立体的構造として考えることである。

自律分節音韻論には、韻律と音声の2つの要素があり、行為として同時に起こる現象である。

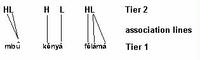

図のように、第1層としての音声群(unit)と、第2層としての韻律(tone)が、

連結線(association line)によって結びついている。

この結びつきの方法を規則と制約によって説明したものが、自律分節音韻論である。

具体的な規則に関してはまた後日。

ちなみに、一般的な科学の世界では"linear"とは「直線」を意味し、

"nonlinear"とは「曲線」を意味する。

言語学領域とは異なった概念なので、要注意である。

参考文献

「Glossary of liguistics terms "What is autosegmental phonology?"」

PR