規則と規則の関係性の研究は、さらに深い考察へと進む。

ポール・キパルスキーとK. P. モハナンらによって、

音韻規則を分類する、語彙音韻論(lexical phonology)が発展した。

これは、規則の順序の可能性を制限する理論である。

つまり、同化、削除、異音、挿入など、n個の規則が関係した音韻変化では、

その規則の適応順序は、nの階乗だけ種類がある。

そこで、語彙形成レベルで規則を二つに分類し、

基本的に、語彙形成以前の規則は、語彙形成以後の規則より先行する、という仮説を立てた。

これで、順序の可能性が大幅に減るのである。

語彙音韻論では以下のような出力モデルがある。

基底レベル

↓

語彙規則(lexical rule)

↓

語彙レベル

↓

後語彙規則(post-lexical rule)

↓

表層レベル

↓

音声実行規則(phonetic implementation rule)

↓

調音・発声・知覚

音韻論が扱うのは、基底レベルから表層レベルまでである。

それ以降は音声学の分野となる。

音声実行規則とは、歯痛や鼻づまりなど、様々な障害があっても

最大限に音韻体系を守ろうと修正するものである。

具体的な説明の前に、まず音節(syllable)の説明をする。

音節とは、母音を核(nucleus)として成る、音素の単位である。

音節の境界は言語によって違い、話者の直感に頼る部分も多い。

日本語のひらがな・カタカナは基本的に、一文字一音節である。

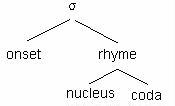

図のように、

核は、音節の最後の要素である末音(coda)と結びついて脚韻(rhyme)を成す。

頭音(onset)は核の前の子音群である。

日本語「か」のように、頭音と核でなり、

脚韻を構成しない音節を軽音節(right syllable)といい、

母音で終わり、末音のない音節を開音節(open syllable)と言う。

一方、英語の"strong"のような、

核と末音で脚韻を構成する音節を重音節(heavy syllable)といい、

子音で終わり、末音のある音節を閉音節(closed syllable)と言う。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

「Glossary of liguistics terms "What is a syllable?"」

ポール・キパルスキーとK. P. モハナンらによって、

音韻規則を分類する、語彙音韻論(lexical phonology)が発展した。

これは、規則の順序の可能性を制限する理論である。

つまり、同化、削除、異音、挿入など、n個の規則が関係した音韻変化では、

その規則の適応順序は、nの階乗だけ種類がある。

そこで、語彙形成レベルで規則を二つに分類し、

基本的に、語彙形成以前の規則は、語彙形成以後の規則より先行する、という仮説を立てた。

これで、順序の可能性が大幅に減るのである。

語彙音韻論では以下のような出力モデルがある。

基底レベル

↓

語彙規則(lexical rule)

↓

語彙レベル

↓

後語彙規則(post-lexical rule)

↓

表層レベル

↓

音声実行規則(phonetic implementation rule)

↓

調音・発声・知覚

音韻論が扱うのは、基底レベルから表層レベルまでである。

それ以降は音声学の分野となる。

音声実行規則とは、歯痛や鼻づまりなど、様々な障害があっても

最大限に音韻体系を守ろうと修正するものである。

具体的な説明の前に、まず音節(syllable)の説明をする。

音節とは、母音を核(nucleus)として成る、音素の単位である。

音節の境界は言語によって違い、話者の直感に頼る部分も多い。

日本語のひらがな・カタカナは基本的に、一文字一音節である。

図のように、

核は、音節の最後の要素である末音(coda)と結びついて脚韻(rhyme)を成す。

頭音(onset)は核の前の子音群である。

日本語「か」のように、頭音と核でなり、

脚韻を構成しない音節を軽音節(right syllable)といい、

母音で終わり、末音のない音節を開音節(open syllable)と言う。

一方、英語の"strong"のような、

核と末音で脚韻を構成する音節を重音節(heavy syllable)といい、

子音で終わり、末音のある音節を閉音節(closed syllable)と言う。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

「Glossary of liguistics terms "What is a syllable?"」

PR

語彙規則と後語彙規則の違いは以下の六つである。

規則適応後に生じる音が、音素内に収まっているかと言う問題は、

特に、語彙規則と後語彙規則を区別する大きな原理である。

これを構造保持(structual preservation)と言う。

音素対立の中和や、子音の無声化など、

特定の言語が持つ音素体系の中での変化は、構造保持があり、語彙規則である。

一方、異音変化や英語で見られる曖昧母音などは、

その言語の音素ではない音に変化するため、構造保持が無く、後語彙規則である。

その次は、適応語種である。

語種とは、固有語、借用語などの区別である。

日本語には、和語、漢語、外来語と、それらが混ざった混種語があるとされる。

連濁などは和語にしか適応されない。

連濁のように適応語種を選ぶものが、語彙規則である。

異音規則のように、語種に依らず自動的に適応されるものが、後語彙規則である。

05/27で述べた、随意性も大きな目安になる。

世代や性格など、話者による個体差が無く、

会話のスタイルに左右されないものが、語彙規則である。

「すごい」→「すげー」の母音融合など、

個体差があり、発話のスピードなどに影響されやすいものが、後語彙規則である。

これと同時に、単語を越えた変化も生じる。

通常語彙規則として、単語内で生じる鼻音同化は、

単語を越え、超分節的に、後語彙規則として生じることがある。

英語の単語では、"impossible"のように、"p"の前の鼻音は"m"である。

しかし、話者によっては、"in Paris"も、"im Paris"と発音することがある。

これが単語を越えた、鼻音同化である。

最後の違いは、例外の有無である。

語彙目録としての深い部分に関わる語彙規則には、個別的な例外が多い。

和語の連濁も、「味噌汁」(cf.「だし汁」)や「夏草」(cf.「野草」)などの例外がある。

一方、より広範囲に、随意的に生じる後語彙規則は、

まんべんなく適応され例外が少ない。

これら六つの性質は、全てが綺麗に二されるわけではないが、

音韻規則にも性質の分類が可能であると言う考えは、

さらなる細かい区分を生み出した。

また、先に述べたように、後語彙規則は音声学と隣接しているが、

音韻論はあくまで、抽象的体系の文法の範囲で、

音韻規則を扱っているということが、明確な音声学との境界線であるといえる。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

規則適応後に生じる音が、音素内に収まっているかと言う問題は、

特に、語彙規則と後語彙規則を区別する大きな原理である。

これを構造保持(structual preservation)と言う。

音素対立の中和や、子音の無声化など、

特定の言語が持つ音素体系の中での変化は、構造保持があり、語彙規則である。

一方、異音変化や英語で見られる曖昧母音などは、

その言語の音素ではない音に変化するため、構造保持が無く、後語彙規則である。

その次は、適応語種である。

語種とは、固有語、借用語などの区別である。

日本語には、和語、漢語、外来語と、それらが混ざった混種語があるとされる。

連濁などは和語にしか適応されない。

連濁のように適応語種を選ぶものが、語彙規則である。

異音規則のように、語種に依らず自動的に適応されるものが、後語彙規則である。

05/27で述べた、随意性も大きな目安になる。

世代や性格など、話者による個体差が無く、

会話のスタイルに左右されないものが、語彙規則である。

「すごい」→「すげー」の母音融合など、

個体差があり、発話のスピードなどに影響されやすいものが、後語彙規則である。

これと同時に、単語を越えた変化も生じる。

通常語彙規則として、単語内で生じる鼻音同化は、

単語を越え、超分節的に、後語彙規則として生じることがある。

英語の単語では、"impossible"のように、"p"の前の鼻音は"m"である。

しかし、話者によっては、"in Paris"も、"im Paris"と発音することがある。

これが単語を越えた、鼻音同化である。

最後の違いは、例外の有無である。

語彙目録としての深い部分に関わる語彙規則には、個別的な例外が多い。

和語の連濁も、「味噌汁」(cf.「だし汁」)や「夏草」(cf.「野草」)などの例外がある。

一方、より広範囲に、随意的に生じる後語彙規則は、

まんべんなく適応され例外が少ない。

これら六つの性質は、全てが綺麗に二されるわけではないが、

音韻規則にも性質の分類が可能であると言う考えは、

さらなる細かい区分を生み出した。

また、先に述べたように、後語彙規則は音声学と隣接しているが、

音韻論はあくまで、抽象的体系の文法の範囲で、

音韻規則を扱っているということが、明確な音声学との境界線であるといえる。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

語彙規則は、語彙が成立する以前の音韻規則であると述べたが、

その語彙規則にも、ある序列が存在することが分かってきた。

例えば、接辞が結合するときの変化である。

鼻音同化規則では、in+possibleがimpossibleに成ると述べた。

ならばなぜ、un+believableはumbelievableではなく、unbelievableなのか。

divineの二重母音/ ai /はdivinetyでは単母音/ i /になっているのに、

なぜ、divinelyでは二重母音/ ai /のままなのか。

activeの語頭のアクセントは、activetyでは/ i /に移動するのに、

activelyは語頭のままなのか。

このような疑問を解消するために、

接辞結合の語彙規則には、ふたつのレベルが存在していると提唱された。

最も一般的なボロウスキーのモデルを紹介する。

基底レベル

↓

クラス1接辞付加⇔循環規則 レベル1

↓

クラス2接辞付加→非循環規則 レベル2

↓

統語論→後語彙規則

↓

表層レベル

循環規則(cyclic rule)とは、

クラス1接辞が付加される度に繰り返し適応される規則である。

例えば、「アクセントが、後ろから2番目の母音に付加される」という規則であれば、

クラス1接辞が付加される度に、アクセントの位置が変わる。

一方、非循環規則(non-cyclic rule)は、

クラス2接辞が全て付加されてから、適応される規則である。

クラス2接辞がいくつ付加されても、アクセントの位置は変わらない。

具体的には、

クラス1接辞はラテン系(in-, -ic, -al,-ity, -ify, -ish, -ate, -tion, etc.)、

クラス2接辞はゲルマン系(un-, -ness, -less, -ful, -hood, -er, etc.)とされる。

クラス1接辞とクラス2接辞の性質の違いは、主に以下の四つがあげられている。

まずは、生産性の高低である。

クラス1接辞は、ラテン系語基などの、特定の形態素のみと接続するが、

クラス2接辞は、ラテン系でもゲルマン系でも付加することが出来る。

その点で、クラス1接辞は生産性が低く、クラス2接辞は生産性が高い。

生産性が高いということは、語基を選り好みしなく、

それゆえ形態素間の癒着力が低いとされる。

また、先のimpossibleの例で"in"は、鼻音同化規則が適応され、

その干渉をみても、接辞と語幹の癒着力が強い証拠となっている。

三つ目は、意味の透明性である。

"in"は「否定」の意であると言う説明は間違っていて、

infamousは、「否定」では説明が付かない。

このような状態を、意味の透明性が低いと言い、クラス2接辞は比較的透明性が高い。

最後は語基の種類である。

inaneとinertという単語は存在し接辞"in"が付加した語彙であるが、

*aneや*ertという単語は存在しない。

クラス1接辞はこのような、単独では存在できない形態素と結合することが出来る。

このような形態素を拘束形態素(bound morpheme)と言う。

一方でクラス2接辞は、単独で語彙として存在している形態素のみと結合する。

このような形態素を自由形態素(free morpheme)という。

もちろん例外も多々あるが、

語彙規則の中の2つのレベルの発見は、より詳細な音韻規則の説明を可能にした。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

「Glossary of liguistics terms "What is lexical phonology?"」

その語彙規則にも、ある序列が存在することが分かってきた。

例えば、接辞が結合するときの変化である。

鼻音同化規則では、in+possibleがimpossibleに成ると述べた。

ならばなぜ、un+believableはumbelievableではなく、unbelievableなのか。

divineの二重母音/ ai /はdivinetyでは単母音/ i /になっているのに、

なぜ、divinelyでは二重母音/ ai /のままなのか。

activeの語頭のアクセントは、activetyでは/ i /に移動するのに、

activelyは語頭のままなのか。

このような疑問を解消するために、

接辞結合の語彙規則には、ふたつのレベルが存在していると提唱された。

最も一般的なボロウスキーのモデルを紹介する。

基底レベル

↓

クラス1接辞付加⇔循環規則 レベル1

↓

クラス2接辞付加→非循環規則 レベル2

↓

統語論→後語彙規則

↓

表層レベル

循環規則(cyclic rule)とは、

クラス1接辞が付加される度に繰り返し適応される規則である。

例えば、「アクセントが、後ろから2番目の母音に付加される」という規則であれば、

クラス1接辞が付加される度に、アクセントの位置が変わる。

一方、非循環規則(non-cyclic rule)は、

クラス2接辞が全て付加されてから、適応される規則である。

クラス2接辞がいくつ付加されても、アクセントの位置は変わらない。

具体的には、

クラス1接辞はラテン系(in-, -ic, -al,-ity, -ify, -ish, -ate, -tion, etc.)、

クラス2接辞はゲルマン系(un-, -ness, -less, -ful, -hood, -er, etc.)とされる。

クラス1接辞とクラス2接辞の性質の違いは、主に以下の四つがあげられている。

まずは、生産性の高低である。

クラス1接辞は、ラテン系語基などの、特定の形態素のみと接続するが、

クラス2接辞は、ラテン系でもゲルマン系でも付加することが出来る。

その点で、クラス1接辞は生産性が低く、クラス2接辞は生産性が高い。

生産性が高いということは、語基を選り好みしなく、

それゆえ形態素間の癒着力が低いとされる。

また、先のimpossibleの例で"in"は、鼻音同化規則が適応され、

その干渉をみても、接辞と語幹の癒着力が強い証拠となっている。

三つ目は、意味の透明性である。

"in"は「否定」の意であると言う説明は間違っていて、

infamousは、「否定」では説明が付かない。

このような状態を、意味の透明性が低いと言い、クラス2接辞は比較的透明性が高い。

最後は語基の種類である。

inaneとinertという単語は存在し接辞"in"が付加した語彙であるが、

*aneや*ertという単語は存在しない。

クラス1接辞はこのような、単独では存在できない形態素と結合することが出来る。

このような形態素を拘束形態素(bound morpheme)と言う。

一方でクラス2接辞は、単独で語彙として存在している形態素のみと結合する。

このような形態素を自由形態素(free morpheme)という。

もちろん例外も多々あるが、

語彙規則の中の2つのレベルの発見は、より詳細な音韻規則の説明を可能にした。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

「Glossary of liguistics terms "What is lexical phonology?"」

語彙規則の大きな例外として、

順序付けパラドックス(ordering paradox)と呼ばれるものがある。

クラス1、クラス2の接辞付与の順序が、

実際の接辞結合の順序と矛盾している場合である。

"grammar"から"ungrammaticality"が出来るまでの順序は、

語彙規則によれば、

"un-"がクラス2、"-ical"と"-ity"がクラス1なので、

grammer→grammat-ical→grammatical-ity→un-grammaticality

になる。

しかし、"un-"という接辞は形容詞にしか付加しない規則がある。

これを難しい言葉で下位範疇化(subcategorization)という。

動詞が名詞(目的語)とくっついて、より大きな動詞句を作るように、

大きなカテゴリーが、支配する単語の品詞を指定することを言う。

"un-..."が支配できる単語は形容詞だけである。

("ungrammatical"は"ungrammaticality"に支配される。)

従って、"un-"は、形容詞"grammatical"に直接付与しなければならない。

grammar→grammat-ical→un-grammatical→ungrammatical-ity

品詞を考えるとこれが正しい。

しかしこの順序は、語彙音韻論的には、

基底レベル→クラス1接辞付加→クラス2接辞付加→クラス1接辞付加

となり、規則に反する。

このような矛盾の説明が出来ず、

語彙音韻論の流行は下火になり、音韻論は新たな学説を模索してゆく。

今まで説明してきたように、

基底レベルと表層レベルの音韻違いを、細かな規則に分解し、説明する手法は、

コンピューターの開発が盛んな1970年代に流行した。

コンピューターも同様に、複雑な数式の計算を、

より簡単な数式の組み合わせに置き換えることで、高性能化していった。

8×3は、8+8+8に分解される。

音韻変化を、いくつもの音韻規則で説明する手法は特に、母語習得の面で批判されることが多かった。

私たちは、こんなに複雑な規則を全て知り、適用させて発話しているわけではないのだ。

かくして、80年代に流行する、

新たな音韻論のキーワードが発明される訳だが、それは又後日。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

順序付けパラドックス(ordering paradox)と呼ばれるものがある。

クラス1、クラス2の接辞付与の順序が、

実際の接辞結合の順序と矛盾している場合である。

"grammar"から"ungrammaticality"が出来るまでの順序は、

語彙規則によれば、

"un-"がクラス2、"-ical"と"-ity"がクラス1なので、

grammer→grammat-ical→grammatical-ity→un-grammaticality

になる。

しかし、"un-"という接辞は形容詞にしか付加しない規則がある。

これを難しい言葉で下位範疇化(subcategorization)という。

動詞が名詞(目的語)とくっついて、より大きな動詞句を作るように、

大きなカテゴリーが、支配する単語の品詞を指定することを言う。

"un-..."が支配できる単語は形容詞だけである。

("ungrammatical"は"ungrammaticality"に支配される。)

従って、"un-"は、形容詞"grammatical"に直接付与しなければならない。

grammar→grammat-ical→un-grammatical→ungrammatical-ity

品詞を考えるとこれが正しい。

しかしこの順序は、語彙音韻論的には、

基底レベル→クラス1接辞付加→クラス2接辞付加→クラス1接辞付加

となり、規則に反する。

このような矛盾の説明が出来ず、

語彙音韻論の流行は下火になり、音韻論は新たな学説を模索してゆく。

今まで説明してきたように、

基底レベルと表層レベルの音韻違いを、細かな規則に分解し、説明する手法は、

コンピューターの開発が盛んな1970年代に流行した。

コンピューターも同様に、複雑な数式の計算を、

より簡単な数式の組み合わせに置き換えることで、高性能化していった。

8×3は、8+8+8に分解される。

音韻変化を、いくつもの音韻規則で説明する手法は特に、母語習得の面で批判されることが多かった。

私たちは、こんなに複雑な規則を全て知り、適用させて発話しているわけではないのだ。

かくして、80年代に流行する、

新たな音韻論のキーワードが発明される訳だが、それは又後日。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

言語学は自然科学ではないので、

ひとつふたつの矛盾があったって、その理論が完全に間違いだとは言えない。

内在的順序、外在的順序、利益供与、利益奪取、語彙規則、後語彙規則など

規則同士の様々な序列関係を紹介したが、

今回は、序列ではなく、

もっと抽象的な、カテゴリーを紹介する。

順序付けの関係を、規則の縦の関係と言うならば、

これは、規則の深層にある、目標を同じとする抽象的な関係性であり、横の関係と言える。

共謀関係(conspiracy)は、

抽象的概念的枠組みも、音韻体系に関わっていることを示した。

例えば、わたり音挿入と母音融合の2つの規則である。

母音融合とは、

umai「うまい」→umee

katai「堅い」→katee

atui「熱い」→atii

のように、連続する母音が融合し、同じ母音の連続となることである。

この2つの規則に共通する目標は、

「異音節の母音連続の禁止」である。

そのために、他の子音を挿入したり、母音自体を変化させる。

この2つのが規則が適応されたり、適応順序に関係性があるのではなく、

規則の目標が共通しているという視点が新しい。

このように規則が適応するようにする共通目標を持つものを、積極的(positive)、

規則が適応しないようにするものを否定的共謀関係(negative conspiracy)という。

例えば、CVCCCのような音節を避けるために、

子音挿入や母音削除の規則が適応されない例である。

「見えない糸」の発見と研究は、

言語学史上、とても画期的で重要な意味を持つものであるといえる。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R