失語症(aphasia)とは、

言語能力をつかさどる脳の一部が損傷することによって、

会話や、言語認識、言語使用に障害がおこった状態を言う。

精神的なショックなどから起こる失声症や、

全体的な脳の活動が低下する、認知症とも異なる。

現在提唱されている、

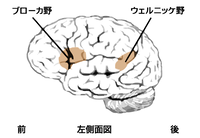

言語活動に大きく関わる脳、いわゆる言語野は、二つに分かれている。

左脳の前方にあるブローカ野(Broca's area)と、

後方にあるウェルニッケ野(Wernicke's area)である。

これらは失語症患者の例から推測される説であり、

言語野が右脳にある人も少なくない。

物の名前が出てこない症状を、喚語困難という。

「あれ」や「それをした」と言う表現が、代わりに良く使われる。

言い間違いを専門的には錯語といい、二つの種類がある。

音韻性錯語は、「けいと」が「いとけき」に、「めがね」を「めがじ」と言うなど、

他の音に入れ替わったり、順序が変わることを言う。

語性錯語は、「いぬ」を「ねこ」といったり、「つくえ」を「きって」というなど、

他の意味の言葉と入れ替わることを言う。

そして、失語症における「言われたが理解できない」状態は二つに分かれる。

ひとつは、聞いた一つ一つの音を理解できない場合。

このとき患者は、「い」と「る」の違いや、「と」と「ど」の音の違いを理解できない。

もう一つは、音の違いは分かるが、意味が理解できない場合である。

ジャーゴン(jargon)という状態は、

「分からない言葉」と言う意味で、「隠語」と訳されたりするが、

失語症においては、流暢に、言葉を話すが、まったく意味を成さない音声を発している状態を示す。

「昨晩は眠れましたか」という質問に対し、

「とても、あこりおしてくるから、とりうえほんびにいかんとそうです。」と答えたりする。

ウェルニッケ野を損傷した、重い失語症患者に見られる症状である。

一方で、ブローカ野を損傷した患者は、

聞いたことは理解できるが、発話の流暢さが低下する場合が多く、言い淀みや、

電文体と言われる、単語のみの発話をすることがある。

「朝、練習、公園、ゲートボール」と言えば、

「朝に公園でゲートボールの練習をする」を含意していることになる。

また、言葉の拍の感覚が低下し、

「おにいさん」を「おにさん」といったり、「おばあさん」を「おばさん」と言うこともある。

また、自分が失語症患者であるをいう認識、病識の低下した患者も多く、

認知症や難聴と異なり、言語能力以外の脳の働きは健全であることも多いため

患者の社会復帰とリハビリを支える専門家、言語聴覚士がいる。

参考文献

関啓子『失語症を解く 言語聴覚士が語ることばと脳の不思議』 人文書院 2003

言語能力をつかさどる脳の一部が損傷することによって、

会話や、言語認識、言語使用に障害がおこった状態を言う。

精神的なショックなどから起こる失声症や、

全体的な脳の活動が低下する、認知症とも異なる。

現在提唱されている、

言語活動に大きく関わる脳、いわゆる言語野は、二つに分かれている。

左脳の前方にあるブローカ野(Broca's area)と、

後方にあるウェルニッケ野(Wernicke's area)である。

これらは失語症患者の例から推測される説であり、

言語野が右脳にある人も少なくない。

物の名前が出てこない症状を、喚語困難という。

「あれ」や「それをした」と言う表現が、代わりに良く使われる。

言い間違いを専門的には錯語といい、二つの種類がある。

音韻性錯語は、「けいと」が「いとけき」に、「めがね」を「めがじ」と言うなど、

他の音に入れ替わったり、順序が変わることを言う。

語性錯語は、「いぬ」を「ねこ」といったり、「つくえ」を「きって」というなど、

他の意味の言葉と入れ替わることを言う。

そして、失語症における「言われたが理解できない」状態は二つに分かれる。

ひとつは、聞いた一つ一つの音を理解できない場合。

このとき患者は、「い」と「る」の違いや、「と」と「ど」の音の違いを理解できない。

もう一つは、音の違いは分かるが、意味が理解できない場合である。

ジャーゴン(jargon)という状態は、

「分からない言葉」と言う意味で、「隠語」と訳されたりするが、

失語症においては、流暢に、言葉を話すが、まったく意味を成さない音声を発している状態を示す。

「昨晩は眠れましたか」という質問に対し、

「とても、あこりおしてくるから、とりうえほんびにいかんとそうです。」と答えたりする。

ウェルニッケ野を損傷した、重い失語症患者に見られる症状である。

一方で、ブローカ野を損傷した患者は、

聞いたことは理解できるが、発話の流暢さが低下する場合が多く、言い淀みや、

電文体と言われる、単語のみの発話をすることがある。

「朝、練習、公園、ゲートボール」と言えば、

「朝に公園でゲートボールの練習をする」を含意していることになる。

また、言葉の拍の感覚が低下し、

「おにいさん」を「おにさん」といったり、「おばあさん」を「おばさん」と言うこともある。

また、自分が失語症患者であるをいう認識、病識の低下した患者も多く、

認知症や難聴と異なり、言語能力以外の脳の働きは健全であることも多いため

患者の社会復帰とリハビリを支える専門家、言語聴覚士がいる。

参考文献

関啓子『失語症を解く 言語聴覚士が語ることばと脳の不思議』 人文書院 2003

PR

この記事にコメントする

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R