母音を発音する際に舌先をそり返すと、

下の筋肉が緊張して盛り上がり、咽頭に狭めが生じ、籠った低い音が加わる。

この音が、Rの発音に似ているため、r音化といい、

字母に右鉤[ ˞ ]をつけて、[ ɑ˞ ]、[ ɚ ]のように表記する。

中国語の北京方言やアメリカ英語で、rの直前の母音に現れることがある。

また、同じ調音点でも、咽頭の広さ、

つまり舌根の位置で音素を区別する言語がある。

西アフリカのイボ語やアカン語がそうである。

普通、舌根の位置は、舌の最高部の位置によって移動するが、

この言語では意識的に舌根を動かす。

舌根が前に出て、咽頭の空間が広がる時は、字母の下に[ ┤]を付ける。

舌根が後ろに下がり、咽頭の空間が狭まるときは、字母の下に[ ├ ]を付ける。

素性としては、舌根前進(Advanced Tongue Root; ATR)と言う。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

下の筋肉が緊張して盛り上がり、咽頭に狭めが生じ、籠った低い音が加わる。

この音が、Rの発音に似ているため、r音化といい、

字母に右鉤[ ˞ ]をつけて、[ ɑ˞ ]、[ ɚ ]のように表記する。

中国語の北京方言やアメリカ英語で、rの直前の母音に現れることがある。

また、同じ調音点でも、咽頭の広さ、

つまり舌根の位置で音素を区別する言語がある。

西アフリカのイボ語やアカン語がそうである。

普通、舌根の位置は、舌の最高部の位置によって移動するが、

この言語では意識的に舌根を動かす。

舌根が前に出て、咽頭の空間が広がる時は、字母の下に[ ┤]を付ける。

舌根が後ろに下がり、咽頭の空間が狭まるときは、字母の下に[ ├ ]を付ける。

素性としては、舌根前進(Advanced Tongue Root; ATR)と言う。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

PR

母音は、舌の位置で、どのような中間音も出すことが出来る。

前舌の4点、中舌の3点、後舌の4点では

全ての舌の位置を表すことができない。

そのための補助記号が揃っている。

まず、円唇の程度の強弱を、字母の下に半円を付けることで示す。

[ ɔ ]の向きが、円唇性が強く。

[ c ]の向きは、円唇性が弱くなる。

前舌よりになる時は字母の下に[ + ]を、

中舌よりになる場合は、字母の上にウムラウト[ ¨ ]をつける。

後舌よりの発音には、字母の下に[ - ]を付ける。

中段中舌より、つまりシュワー[ ə ]寄りの発音になるときは字母の上に[ × ]をつける。

そして、舌の高さを表す場合、

舌の最高点が高い、つまり狭母音寄りになるときは、字母の下に[ ⊥]、

舌の最高点が低い、つまり広母音寄りになるときは、字母の下に[ T ]をつける。

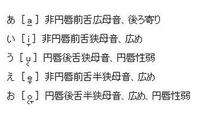

日本語の母音を大まかに表記すると以下のようになる。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

前舌の4点、中舌の3点、後舌の4点では

全ての舌の位置を表すことができない。

そのための補助記号が揃っている。

まず、円唇の程度の強弱を、字母の下に半円を付けることで示す。

[ ɔ ]の向きが、円唇性が強く。

[ c ]の向きは、円唇性が弱くなる。

前舌よりになる時は字母の下に[ + ]を、

中舌よりになる場合は、字母の上にウムラウト[ ¨ ]をつける。

後舌よりの発音には、字母の下に[ - ]を付ける。

中段中舌より、つまりシュワー[ ə ]寄りの発音になるときは字母の上に[ × ]をつける。

そして、舌の高さを表す場合、

舌の最高点が高い、つまり狭母音寄りになるときは、字母の下に[ ⊥]、

舌の最高点が低い、つまり広母音寄りになるときは、字母の下に[ T ]をつける。

日本語の母音を大まかに表記すると以下のようになる。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

最適性理論で用いられる制約には、重要な前提がある。

以前(07/05)中途半端に述べてしまったので、

窪薗の解説に基づき、明らかに述べる。

まず、言語を科学的に語る上ではずせないのが、普遍性(Universality)である。

窪薗の文章の挿絵が、物理学の解説イラストであることが示唆しているように、

言語の普遍性という前提は、良く知られている。

制約の普遍性とはつまり、全ての言語が同じ制約を持っているということである。

制約はすべて、どの言語にも含まれている。

では、何が、ある言語と他の言語を区別しているかというと、制約の序列である。

これを階層化(Ranking)である。

複数の制約の中で、どれを重要視するかによって、言語の出力がことなる。

つまり、重要ではない制約には違反しても良い。

これを違反可能性(Violability)と言う。

全ての制約をきっちり守っていたら、階層化の意味が無いし、

そもそも制約にはもともと、矛盾する制約が存在している。

制約の普遍性を掲げるためには、不可欠な主張である。

生成部門(Gen.)で作られた複数の可能性解を、

制約部門(Con.)に照らし合わせて最適解を導き出す評価部門(Eval.)による選定の作業は、

決められた制約によって行われる。

この適格性制約が、

規則や他のものの干渉を受けないという、内包性(Inclusiveness)の主張がある。

また、この適格性制約の適応による最適解は、

一個ずつ、一段階ずつ判断されるのではなく、全て同時に行われる。

これを平行性(Parallelism)と言う。

この5つの主張は、最適性理論の基礎である。

また、最適性理論が目指すところも、見えてくるようである。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

窪薗晴夫 「派生か制約か 最適性理論入門」 月刊『言語』 大修館 1996.04.-06.月号

以前(07/05)中途半端に述べてしまったので、

窪薗の解説に基づき、明らかに述べる。

まず、言語を科学的に語る上ではずせないのが、普遍性(Universality)である。

窪薗の文章の挿絵が、物理学の解説イラストであることが示唆しているように、

言語の普遍性という前提は、良く知られている。

制約の普遍性とはつまり、全ての言語が同じ制約を持っているということである。

制約はすべて、どの言語にも含まれている。

では、何が、ある言語と他の言語を区別しているかというと、制約の序列である。

これを階層化(Ranking)である。

複数の制約の中で、どれを重要視するかによって、言語の出力がことなる。

つまり、重要ではない制約には違反しても良い。

これを違反可能性(Violability)と言う。

全ての制約をきっちり守っていたら、階層化の意味が無いし、

そもそも制約にはもともと、矛盾する制約が存在している。

制約の普遍性を掲げるためには、不可欠な主張である。

生成部門(Gen.)で作られた複数の可能性解を、

制約部門(Con.)に照らし合わせて最適解を導き出す評価部門(Eval.)による選定の作業は、

決められた制約によって行われる。

この適格性制約が、

規則や他のものの干渉を受けないという、内包性(Inclusiveness)の主張がある。

また、この適格性制約の適応による最適解は、

一個ずつ、一段階ずつ判断されるのではなく、全て同時に行われる。

これを平行性(Parallelism)と言う。

この5つの主張は、最適性理論の基礎である。

また、最適性理論が目指すところも、見えてくるようである。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

窪薗晴夫 「派生か制約か 最適性理論入門」 月刊『言語』 大修館 1996.04.-06.月号

「20世紀言語学の原点は、ソシュール」であると、

必ずと言ってよいほど、言語学入門書に書かれているだろう。

時代は繰り返す。

ソシュールの主張は決して、オリジナルではない。

ソシュールの前、

19世紀の言語学は主に歴史言語学(histrical linguistics)と呼ばれるものであった。

各国語の語源や

ラテン語がイタリア語、フランス語、ポルトガル語へと変形してゆく様を、

歴史的に捉えてゆく通時的言語学である。

しかし、19世紀の歴史言語学の問題は、

ルネッサンス期の歴史言語学の流行で、すでに考えられていた問題を、

モダンな視点で再検証したに過ぎない。

ルネッサンス以前と、ルネッサンス期と19世紀の間には、

ソシュールの議題と同じ、理論と記述への関心があったとされる。

ソシュールの言うシニフィアン、シニフィエの区別は、

アリストテレスが「声の中にあるもの」と、

「精神の中にあるもの」と表現したものと類似していると言えるし、

特に、意味と、意味されるものの区別はストア学派の重点とされていた。

ソシュールの主張とされる言語の特性であるメタ言語は、

既に合う具すアウレリウス・アウグスティヌスによって、verbumという言葉で捉えられていた。

通時的、共時的な言語のあり方を、

18世紀の学者ジェームズ・ハリスは「語源」と「体系的順序」で区別しているし、

19世紀にはゲオルク・フォン・デア・ガーベレンツは「同時的」、「継起的」という用語を用いている。

ソシュールはこのガーベレンツの説を取り入れている。

現代言語学の基礎も言える、paroleとlangueの区別は、

現在はよく、チョムスキーのperformanceとcompetenceと比較される。

ヘーゲルは『百科全書』のなかで、言語について、

「言」と「その体系である言語」の区別を示唆している。

ガーベレンツは言語を「言」「個別言語」「言語能力」のみっつに分類されている。

また、言語の恣意性についても、

すでにアリストテレスによって、「記号は自然に機能するのではなく、制度・社会的に定められた伝統に従って機能する」と言及されている。

また、恣意性という言葉も、ソシュール以前に既出であり、

16世紀にはホッブズなどが指摘している問題であった。

このように、20世紀の言語学は脅威の跳躍を成し遂げたわけではない。

しかし、過去の偉人達の考えを、復唱しただけでもない。

ソシュールは雑多な思考を分かりやすくまとめたというだけでも、十分な偉人であると言える。

残念ながらガーベレンツの著作は日本語では読めないらしいが、

ガーベレンツとソシュールの関係を主張するコセリウの著作はいくつか邦訳が出ている。

参考文献

エウジェニオ・コセリウ著 下宮忠雄訳 『一般言語学入門』 三修社 1980

必ずと言ってよいほど、言語学入門書に書かれているだろう。

時代は繰り返す。

ソシュールの主張は決して、オリジナルではない。

ソシュールの前、

19世紀の言語学は主に歴史言語学(histrical linguistics)と呼ばれるものであった。

各国語の語源や

ラテン語がイタリア語、フランス語、ポルトガル語へと変形してゆく様を、

歴史的に捉えてゆく通時的言語学である。

しかし、19世紀の歴史言語学の問題は、

ルネッサンス期の歴史言語学の流行で、すでに考えられていた問題を、

モダンな視点で再検証したに過ぎない。

ルネッサンス以前と、ルネッサンス期と19世紀の間には、

ソシュールの議題と同じ、理論と記述への関心があったとされる。

ソシュールの言うシニフィアン、シニフィエの区別は、

アリストテレスが「声の中にあるもの」と、

「精神の中にあるもの」と表現したものと類似していると言えるし、

特に、意味と、意味されるものの区別はストア学派の重点とされていた。

ソシュールの主張とされる言語の特性であるメタ言語は、

既に合う具すアウレリウス・アウグスティヌスによって、verbumという言葉で捉えられていた。

通時的、共時的な言語のあり方を、

18世紀の学者ジェームズ・ハリスは「語源」と「体系的順序」で区別しているし、

19世紀にはゲオルク・フォン・デア・ガーベレンツは「同時的」、「継起的」という用語を用いている。

ソシュールはこのガーベレンツの説を取り入れている。

現代言語学の基礎も言える、paroleとlangueの区別は、

現在はよく、チョムスキーのperformanceとcompetenceと比較される。

ヘーゲルは『百科全書』のなかで、言語について、

「言」と「その体系である言語」の区別を示唆している。

ガーベレンツは言語を「言」「個別言語」「言語能力」のみっつに分類されている。

また、言語の恣意性についても、

すでにアリストテレスによって、「記号は自然に機能するのではなく、制度・社会的に定められた伝統に従って機能する」と言及されている。

また、恣意性という言葉も、ソシュール以前に既出であり、

16世紀にはホッブズなどが指摘している問題であった。

このように、20世紀の言語学は脅威の跳躍を成し遂げたわけではない。

しかし、過去の偉人達の考えを、復唱しただけでもない。

ソシュールは雑多な思考を分かりやすくまとめたというだけでも、十分な偉人であると言える。

残念ながらガーベレンツの著作は日本語では読めないらしいが、

ガーベレンツとソシュールの関係を主張するコセリウの著作はいくつか邦訳が出ている。

参考文献

エウジェニオ・コセリウ著 下宮忠雄訳 『一般言語学入門』 三修社 1980

韓国語は日本と同じように、漢字文化圏であり、

漢語の使用が多い言語である。

表記はハングルに統一されたが、

漢字文化は強く、漢語が多用されているため、近年は漢字の復権の兆しもある。

韓国は日本と同じように、

漢字文化が流入する前は文字が存在しなかった。

といっても、陸続きの文化圏なので、日本と同等に語る危うさは十分にあるだろう。

韓国語では、漢字は、基本的に韓国伝統漢字音という、一字一音であり、

日本語のように訓読み、唐音、呉音、漢音などは存在しない。

いつの時代の漢字音が韓国に伝わったかは詳細には分からないが、

和製熟語も全て、伝統漢字音で読んでいる。

韓国語は日本と同じように系統不明の言語とされ、さまざまな説があるが、

漢字輸入後の借用語に関してはかなり研究が進んでいる。

特に蒙古族や女真族の語彙が多く、日本語にも一部入ってきたのではないかという説もある。

19世紀末の朝鮮開国後には、日本で生まれた西洋思想の漢訳語が積極的に取り入れられる。

現在でも、建築や工業などの専門分野では日本語系語彙の活躍が見られる。

1910年からの日本語の影響は、計り得ない。

日本語と韓国語の二言語政策は途中で放棄され、

日常語として日本語が強要され、公式には、ハングルを見る機会も失われた。

韓国独立後は国語浄化運動が高まり、

一時は完全に日本語が排除されたが、今は生活用品などの名称に日本語が残っている。

”亜米利加”、”仏蘭西”などの表記も廃止し、韓国式の表記に直されたが、

”独逸”に関しては、韓国伝統漢字音でそのまま使用されている。

日本語の排除の動きの反動とも言えるが、

英語やロシア語文法の影響が強くなってゆき、批判の対象ともなっている。

特に、韓国語は日本語と同じように、複数形が必要ではないが、

近年は、無生物や抽象名詞にも、”들(たち)”をつける傾向がある。

参考文献

松本隆 「韓国の外来語辞典にみる日本語系借用語」

『アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター紀要』 2002

金東昭 栗田英二訳『韓国語変遷史』明石書店 2003

漢語の使用が多い言語である。

表記はハングルに統一されたが、

漢字文化は強く、漢語が多用されているため、近年は漢字の復権の兆しもある。

韓国は日本と同じように、

漢字文化が流入する前は文字が存在しなかった。

といっても、陸続きの文化圏なので、日本と同等に語る危うさは十分にあるだろう。

韓国語では、漢字は、基本的に韓国伝統漢字音という、一字一音であり、

日本語のように訓読み、唐音、呉音、漢音などは存在しない。

いつの時代の漢字音が韓国に伝わったかは詳細には分からないが、

和製熟語も全て、伝統漢字音で読んでいる。

韓国語は日本と同じように系統不明の言語とされ、さまざまな説があるが、

漢字輸入後の借用語に関してはかなり研究が進んでいる。

特に蒙古族や女真族の語彙が多く、日本語にも一部入ってきたのではないかという説もある。

19世紀末の朝鮮開国後には、日本で生まれた西洋思想の漢訳語が積極的に取り入れられる。

現在でも、建築や工業などの専門分野では日本語系語彙の活躍が見られる。

1910年からの日本語の影響は、計り得ない。

日本語と韓国語の二言語政策は途中で放棄され、

日常語として日本語が強要され、公式には、ハングルを見る機会も失われた。

韓国独立後は国語浄化運動が高まり、

一時は完全に日本語が排除されたが、今は生活用品などの名称に日本語が残っている。

”亜米利加”、”仏蘭西”などの表記も廃止し、韓国式の表記に直されたが、

”独逸”に関しては、韓国伝統漢字音でそのまま使用されている。

日本語の排除の動きの反動とも言えるが、

英語やロシア語文法の影響が強くなってゆき、批判の対象ともなっている。

特に、韓国語は日本語と同じように、複数形が必要ではないが、

近年は、無生物や抽象名詞にも、”들(たち)”をつける傾向がある。

参考文献

松本隆 「韓国の外来語辞典にみる日本語系借用語」

『アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター紀要』 2002

金東昭 栗田英二訳『韓国語変遷史』明石書店 2003

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R