妥当性の問題から、実用性の問題へと話を進めてゆこう。

言語学は、何のために在るのか?

人々に、何をもたらすのか?

どんな実践的使用に適応されるのか?

このような質問の答えとして、もちろん、

言語学は実用的な正当化をまったく必要としてない、と言えるだろう。

他の学問のように、言語学は知的研究であり、説明の追究であり、

それ自体で十分に正当化されている。

理解は必ずしも、実用性を必要としない。

特に、本質的な、人間に種特異な言語の性質を問題にするときは、そうである。

しかい言語学は、義務付けられていなくても、実用的な報告であった。

19世紀初頭の言語学の発展は、

今まで書かれなかった諸言語への聖書の翻訳が、重要な起動力となった。

翻訳には、顕在化と観察を通した、言語の分析が伴う。

故にこの作業は、記述言語学(descriptive linguistics)を含んでいる。

そして、英語のような特定の言語に基づいて気づかれた言語学を、

そのほかの言語にも関連ある学問にするために、再考する必要性が出てきた。

描写と翻訳の実用的な作業は、

広範囲な、論理的重要性の問題となった。

問題は他にもある。

理論と実践の関係についての問題。

言語学者の役割についての問題。

他の学問との、現時点での関係性の問題。

描写と応用言語学(applied linguistics)との関係の上で成り立つ問題。

翻訳の過程は、一つの言語で解読されたテクストの解釈と、

異なる型で、出来る限り同じ意味をもつ他のテクストへの加工を含む。

言語記号の違いに関する疑問は、対照言語学(contrastive lingustics)の範囲である。

特定のテクストの意味、特定の伝達記号の使用に関する疑問は、

談話分析(discourse analysis)の範囲である。

これらの分野は、実際の関連性を自称する。

なので、応用言語学の仕事である。

言語学は、何のために在るのか?

人々に、何をもたらすのか?

どんな実践的使用に適応されるのか?

このような質問の答えとして、もちろん、

言語学は実用的な正当化をまったく必要としてない、と言えるだろう。

他の学問のように、言語学は知的研究であり、説明の追究であり、

それ自体で十分に正当化されている。

理解は必ずしも、実用性を必要としない。

特に、本質的な、人間に種特異な言語の性質を問題にするときは、そうである。

しかい言語学は、義務付けられていなくても、実用的な報告であった。

19世紀初頭の言語学の発展は、

今まで書かれなかった諸言語への聖書の翻訳が、重要な起動力となった。

翻訳には、顕在化と観察を通した、言語の分析が伴う。

故にこの作業は、記述言語学(descriptive linguistics)を含んでいる。

そして、英語のような特定の言語に基づいて気づかれた言語学を、

そのほかの言語にも関連ある学問にするために、再考する必要性が出てきた。

描写と翻訳の実用的な作業は、

広範囲な、論理的重要性の問題となった。

問題は他にもある。

理論と実践の関係についての問題。

言語学者の役割についての問題。

他の学問との、現時点での関係性の問題。

描写と応用言語学(applied linguistics)との関係の上で成り立つ問題。

翻訳の過程は、一つの言語で解読されたテクストの解釈と、

異なる型で、出来る限り同じ意味をもつ他のテクストへの加工を含む。

言語記号の違いに関する疑問は、対照言語学(contrastive lingustics)の範囲である。

特定のテクストの意味、特定の伝達記号の使用に関する疑問は、

談話分析(discourse analysis)の範囲である。

これらの分野は、実際の関連性を自称する。

なので、応用言語学の仕事である。

PR

対照言語学の、分かりやすい応用分野は、語学学習である。

翻訳のような、第二外国語の学習は、

既に知っている第一言語(L1)と、

知らない第二言語(L2)のとの、関係性の計算である。

この二つの言語記号の異なる点が、学習を困難にし、

対照分析が、教育プログラムの一環として在ることは、自明であるように思う。

しかしこのような分析の結果は、直接に応用されることは出来ない。

学習者は明らかに、学習の戦略としての翻訳を使い、L2をL1に当てはめているが、

原則に従い、予測出来るようなやり方では、行わない。

言語学上の違いは、学習上の困難の程度ではない。

誤用分析(error analysis)によって築かれた、実際の行為のデータは、

代わりの、論理的説明を必要とする。

一つの可能性は、学習者が、前もってプログラムされた認知課題に従い、

特定の獲得の順序で、言語の特徴を習得することである。

この方法では、異なる仮の、中間言語(interlanguage)の段階を通過する。

中間言語とは、言語習得過程において独特なものである。

第二言語の習得(SLA: second language acquisition)の調査において、

この可能性に関する疑問は、広範囲に及んでいる。

その他の可能性としては、

対照分析で使われている描写の枠組みが、

学習者の言語の側面を記録する為には、あまり精度が高くないと言うことだ。

おそらく学習者は、L1の明らかな形式的特徴よりも、言語経験の特徴に影響されている。

対照分析は、統語論的構造を主に対象としているが、

それだけが言語の特徴ではない。

その他のものと複雑な相互関係を持っている。

学習の困難は、L1とL2の差異に一致するかもしれないが、

差異を認める為にの、もっと洗練された理論と、

談話に重点を置く、もっと広範囲な言語の特徴を扱った理論が必要である。

談話分析は潜在的に、二つの点で、言語教育の問題と関係性がある。

ひとつは、

談話分析が、学習の最終的なゴールと、情報伝達の能力の方法を提供し、

特定の談話、書き言葉、話し言葉で組織された、使用のしきたりに対処するのである。

ふたつめは、

それが、学習の過程を誘発するために教室内に仕組まれた、

文脈を描写する手段を提供することである。

それは、教室の調査の基礎を提供する。

しかしこのような談話分析の関係は、語学指導を制限しない。

社会的精度を維持し、意見をコントロールするための言語の使用方法、

つまり、イデオロギーを表現し、権力の行使の方法を、

調査するために、談話分析は使われる。

批判的談話分析(critical discourse analysis)における調査は、

言語使用の社会的重要性と、政治的な暗示の認知

談話分析は、文学的文脈における解釈、とくに文体論(stylistics)と呼ばれるものの、

言語学的特徴の重要性の認知を発展させた。

これらの場合、

描写が、言語の使用と学習の、特定の関係の理解と関連があることを示す、と言う点で、記述言語学は応用言語学となる。

この使用と学習の関係は、特別な問題となって現れる。

例えば、教養講座の計画方法や、

法廷において言語上の証拠の解釈の方法がある。

これは法廷言語学(forentic linguistics)と言う分野の問題である。

しかし、関係性のその他の懸念は、より、一般的で広範囲に教育的である。

この本は、どのように言語が、完全に現実を満たすのか、

私たちが個人、社会的存在として生きるために、言語がどれほど重要なのか、

と言う疑問から始まった。

言語が何であり、どのように働くかにおいて、不明な点を残しておくことは、

それが剥奪され、不当に利用される危険がある。

言語の操作は、力の操作である。

言語は、言語学者に理解をゆだねるには、人類にとってあまりにも重要である。

私たちが出来る限り、言語を理解する必要があり、

さもなければ、本質的な人間を構成するものを、無視することになる。

翻訳のような、第二外国語の学習は、

既に知っている第一言語(L1)と、

知らない第二言語(L2)のとの、関係性の計算である。

この二つの言語記号の異なる点が、学習を困難にし、

対照分析が、教育プログラムの一環として在ることは、自明であるように思う。

しかしこのような分析の結果は、直接に応用されることは出来ない。

学習者は明らかに、学習の戦略としての翻訳を使い、L2をL1に当てはめているが、

原則に従い、予測出来るようなやり方では、行わない。

言語学上の違いは、学習上の困難の程度ではない。

誤用分析(error analysis)によって築かれた、実際の行為のデータは、

代わりの、論理的説明を必要とする。

一つの可能性は、学習者が、前もってプログラムされた認知課題に従い、

特定の獲得の順序で、言語の特徴を習得することである。

この方法では、異なる仮の、中間言語(interlanguage)の段階を通過する。

中間言語とは、言語習得過程において独特なものである。

第二言語の習得(SLA: second language acquisition)の調査において、

この可能性に関する疑問は、広範囲に及んでいる。

その他の可能性としては、

対照分析で使われている描写の枠組みが、

学習者の言語の側面を記録する為には、あまり精度が高くないと言うことだ。

おそらく学習者は、L1の明らかな形式的特徴よりも、言語経験の特徴に影響されている。

対照分析は、統語論的構造を主に対象としているが、

それだけが言語の特徴ではない。

その他のものと複雑な相互関係を持っている。

学習の困難は、L1とL2の差異に一致するかもしれないが、

差異を認める為にの、もっと洗練された理論と、

談話に重点を置く、もっと広範囲な言語の特徴を扱った理論が必要である。

談話分析は潜在的に、二つの点で、言語教育の問題と関係性がある。

ひとつは、

談話分析が、学習の最終的なゴールと、情報伝達の能力の方法を提供し、

特定の談話、書き言葉、話し言葉で組織された、使用のしきたりに対処するのである。

ふたつめは、

それが、学習の過程を誘発するために教室内に仕組まれた、

文脈を描写する手段を提供することである。

それは、教室の調査の基礎を提供する。

しかしこのような談話分析の関係は、語学指導を制限しない。

社会的精度を維持し、意見をコントロールするための言語の使用方法、

つまり、イデオロギーを表現し、権力の行使の方法を、

調査するために、談話分析は使われる。

批判的談話分析(critical discourse analysis)における調査は、

言語使用の社会的重要性と、政治的な暗示の認知

談話分析は、文学的文脈における解釈、とくに文体論(stylistics)と呼ばれるものの、

言語学的特徴の重要性の認知を発展させた。

これらの場合、

描写が、言語の使用と学習の、特定の関係の理解と関連があることを示す、と言う点で、記述言語学は応用言語学となる。

この使用と学習の関係は、特別な問題となって現れる。

例えば、教養講座の計画方法や、

法廷において言語上の証拠の解釈の方法がある。

これは法廷言語学(forentic linguistics)と言う分野の問題である。

しかし、関係性のその他の懸念は、より、一般的で広範囲に教育的である。

この本は、どのように言語が、完全に現実を満たすのか、

私たちが個人、社会的存在として生きるために、言語がどれほど重要なのか、

と言う疑問から始まった。

言語が何であり、どのように働くかにおいて、不明な点を残しておくことは、

それが剥奪され、不当に利用される危険がある。

言語の操作は、力の操作である。

言語は、言語学者に理解をゆだねるには、人類にとってあまりにも重要である。

私たちが出来る限り、言語を理解する必要があり、

さもなければ、本質的な人間を構成するものを、無視することになる。

音素や単音のことを、分節的特徴(segmental feature)と言い、

超分節的特徴(suprasegmental feature)と対比される。

後者は、単音から単語、単語から単文など、

分析の単位を超えて現れる特徴でを言う。

音律(prosody)がそうである。

音律とは、発音リズムや強勢など、話者や文脈によって変化するものである。

英語では、発話の際に強弱アクセント(stress accent)をつける。

このとき、声の大きさはあまり関係ない。

日本語では、高低アクセント(pitch accent)をつける。

では日本語のアクセントの研究について簡単に述べる。

日本語には、拍(mora)と音節(syllable)がある。

拍とは、実際の発話の際のリズムである。

音節は子音‐母音の音韻論的な関係である。詳細は(06/04)。

つまり、「あんぱん」は4拍、2音節の単語である。

日本語の「ん」は成節鼻音(sillabic nasal)と言い、ナ行の/n/とは区別される。

日本語、東京方言のアクセントは、

単語の中では、一度下がったら上がらないのが基本である。

したがって表記方法は、アクセントが下がる、最後の高い音の上に鉤マーク(¬)をつける。

ここでは便宜上、似たような(^)で代用。

もしくは、HighとLowで区別する。

日本語の「端」「橋」「箸」の区別は、後に助詞が来たときのアクセントの位置にある。

端を はしを LHH

橋を はし^を LHL

箸を は^しを HLL

「端」のようにLHHH...と、アクセントがない形のものを、平板型という。

「橋」のようにLH...H(L)と、最後の音にアクセントがあるものを尾高型という。

「箸」のようにHLLL...と、最初の音にアクセントがあるものを、頭高型という。

そのほかに、語中にアクセントがあるもの、

「スペ^イン(LHLL)」や「やまざ^くら(LHHLL)」などを中高型という。

しかし機械でアクセントを調査すると、決して高い、低いの二分ではない。

確かにアクセントでは急激にピッチが下りているが、

HHやLLが続く場合には、常に緩やかに下降する傾向がある。

超分節的特徴(suprasegmental feature)と対比される。

後者は、単音から単語、単語から単文など、

分析の単位を超えて現れる特徴でを言う。

音律(prosody)がそうである。

音律とは、発音リズムや強勢など、話者や文脈によって変化するものである。

英語では、発話の際に強弱アクセント(stress accent)をつける。

このとき、声の大きさはあまり関係ない。

日本語では、高低アクセント(pitch accent)をつける。

では日本語のアクセントの研究について簡単に述べる。

日本語には、拍(mora)と音節(syllable)がある。

拍とは、実際の発話の際のリズムである。

音節は子音‐母音の音韻論的な関係である。詳細は(06/04)。

つまり、「あんぱん」は4拍、2音節の単語である。

日本語の「ん」は成節鼻音(sillabic nasal)と言い、ナ行の/n/とは区別される。

日本語、東京方言のアクセントは、

単語の中では、一度下がったら上がらないのが基本である。

したがって表記方法は、アクセントが下がる、最後の高い音の上に鉤マーク(¬)をつける。

ここでは便宜上、似たような(^)で代用。

もしくは、HighとLowで区別する。

日本語の「端」「橋」「箸」の区別は、後に助詞が来たときのアクセントの位置にある。

端を はしを LHH

橋を はし^を LHL

箸を は^しを HLL

「端」のようにLHHH...と、アクセントがない形のものを、平板型という。

「橋」のようにLH...H(L)と、最後の音にアクセントがあるものを尾高型という。

「箸」のようにHLLL...と、最初の音にアクセントがあるものを、頭高型という。

そのほかに、語中にアクセントがあるもの、

「スペ^イン(LHLL)」や「やまざ^くら(LHHLL)」などを中高型という。

しかし機械でアクセントを調査すると、決して高い、低いの二分ではない。

確かにアクセントでは急激にピッチが下りているが、

HHやLLが続く場合には、常に緩やかに下降する傾向がある。

失語症(aphasia)とは、

言語能力をつかさどる脳の一部が損傷することによって、

会話や、言語認識、言語使用に障害がおこった状態を言う。

精神的なショックなどから起こる失声症や、

全体的な脳の活動が低下する、認知症とも異なる。

現在提唱されている、

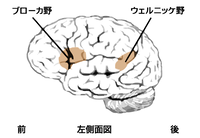

言語活動に大きく関わる脳、いわゆる言語野は、二つに分かれている。

左脳の前方にあるブローカ野(Broca's area)と、

後方にあるウェルニッケ野(Wernicke's area)である。

これらは失語症患者の例から推測される説であり、

言語野が右脳にある人も少なくない。

物の名前が出てこない症状を、喚語困難という。

「あれ」や「それをした」と言う表現が、代わりに良く使われる。

言い間違いを専門的には錯語といい、二つの種類がある。

音韻性錯語は、「けいと」が「いとけき」に、「めがね」を「めがじ」と言うなど、

他の音に入れ替わったり、順序が変わることを言う。

語性錯語は、「いぬ」を「ねこ」といったり、「つくえ」を「きって」というなど、

他の意味の言葉と入れ替わることを言う。

そして、失語症における「言われたが理解できない」状態は二つに分かれる。

ひとつは、聞いた一つ一つの音を理解できない場合。

このとき患者は、「い」と「る」の違いや、「と」と「ど」の音の違いを理解できない。

もう一つは、音の違いは分かるが、意味が理解できない場合である。

ジャーゴン(jargon)という状態は、

「分からない言葉」と言う意味で、「隠語」と訳されたりするが、

失語症においては、流暢に、言葉を話すが、まったく意味を成さない音声を発している状態を示す。

「昨晩は眠れましたか」という質問に対し、

「とても、あこりおしてくるから、とりうえほんびにいかんとそうです。」と答えたりする。

ウェルニッケ野を損傷した、重い失語症患者に見られる症状である。

一方で、ブローカ野を損傷した患者は、

聞いたことは理解できるが、発話の流暢さが低下する場合が多く、言い淀みや、

電文体と言われる、単語のみの発話をすることがある。

「朝、練習、公園、ゲートボール」と言えば、

「朝に公園でゲートボールの練習をする」を含意していることになる。

また、言葉の拍の感覚が低下し、

「おにいさん」を「おにさん」といったり、「おばあさん」を「おばさん」と言うこともある。

また、自分が失語症患者であるをいう認識、病識の低下した患者も多く、

認知症や難聴と異なり、言語能力以外の脳の働きは健全であることも多いため

患者の社会復帰とリハビリを支える専門家、言語聴覚士がいる。

参考文献

関啓子『失語症を解く 言語聴覚士が語ることばと脳の不思議』 人文書院 2003

言語能力をつかさどる脳の一部が損傷することによって、

会話や、言語認識、言語使用に障害がおこった状態を言う。

精神的なショックなどから起こる失声症や、

全体的な脳の活動が低下する、認知症とも異なる。

現在提唱されている、

言語活動に大きく関わる脳、いわゆる言語野は、二つに分かれている。

左脳の前方にあるブローカ野(Broca's area)と、

後方にあるウェルニッケ野(Wernicke's area)である。

これらは失語症患者の例から推測される説であり、

言語野が右脳にある人も少なくない。

物の名前が出てこない症状を、喚語困難という。

「あれ」や「それをした」と言う表現が、代わりに良く使われる。

言い間違いを専門的には錯語といい、二つの種類がある。

音韻性錯語は、「けいと」が「いとけき」に、「めがね」を「めがじ」と言うなど、

他の音に入れ替わったり、順序が変わることを言う。

語性錯語は、「いぬ」を「ねこ」といったり、「つくえ」を「きって」というなど、

他の意味の言葉と入れ替わることを言う。

そして、失語症における「言われたが理解できない」状態は二つに分かれる。

ひとつは、聞いた一つ一つの音を理解できない場合。

このとき患者は、「い」と「る」の違いや、「と」と「ど」の音の違いを理解できない。

もう一つは、音の違いは分かるが、意味が理解できない場合である。

ジャーゴン(jargon)という状態は、

「分からない言葉」と言う意味で、「隠語」と訳されたりするが、

失語症においては、流暢に、言葉を話すが、まったく意味を成さない音声を発している状態を示す。

「昨晩は眠れましたか」という質問に対し、

「とても、あこりおしてくるから、とりうえほんびにいかんとそうです。」と答えたりする。

ウェルニッケ野を損傷した、重い失語症患者に見られる症状である。

一方で、ブローカ野を損傷した患者は、

聞いたことは理解できるが、発話の流暢さが低下する場合が多く、言い淀みや、

電文体と言われる、単語のみの発話をすることがある。

「朝、練習、公園、ゲートボール」と言えば、

「朝に公園でゲートボールの練習をする」を含意していることになる。

また、言葉の拍の感覚が低下し、

「おにいさん」を「おにさん」といったり、「おばあさん」を「おばさん」と言うこともある。

また、自分が失語症患者であるをいう認識、病識の低下した患者も多く、

認知症や難聴と異なり、言語能力以外の脳の働きは健全であることも多いため

患者の社会復帰とリハビリを支える専門家、言語聴覚士がいる。

参考文献

関啓子『失語症を解く 言語聴覚士が語ることばと脳の不思議』 人文書院 2003

簡単にいうと、音韻論(phnology)とは「音声の文法」の学問である。

発生された実際の音声の、調音方法、

高さ、強さ、長さ、などを研究する音声学(phonetics)と、しばしば対立する。

音韻論は、文化、歴史、社会、類型などと関わりをもち、

構造的な、抽象的な言語体形の要素としての音素を前提としている。

一方音声学は、生理学、音響学、心理学、認知科学と関わりをもち、

科学的実体、現象としての観点から研究をする。

例えば、色のスペクトル(可視光線)の見方である。

虹の色を7色と見るか、5色と見るかは、文化によって異なることは有名である。

7色(赤橙黄緑青藍紫):日本、フランス、ミャオ族(中国)

6色(赤橙黄緑青紫):イギリス、アメリカ

5色(赤黄緑青紫):中国、ドイツ

4色(赤黄緑青):イスラム圏

3色(赤緑青):中世ヨーロッパ

2色(赤青):バイガ族(インド)、バサ族(リベリア)

音も、光と同じ振動であるから、

音(可聴音域)の連続体をどのように分割するかも、文化によって異なる。

人間の脳のフィルターを通すと短母音は以下のように体系化される。)

11音(A,Q,ʌ,ɔ,o,U,u,E,e,I,i):英語

7音(A,ɔ,o,u,E,e,i):イタリア語トスカーナ方言、リンガラ語(コンゴ)

6音(A,o,u,E,e,i):ギリシャ語

5音(A,o,u,e,i):日本語、スペイン語、ハワイ語

3音(A,u,i):アラビア語、琉球語

これら、実際に橙が何ヘルツであるだとか、

「あ」と「う」の境界がどうなっていると言うことを、問題にしていない。

文化によって必要最小限に区切られた連続体は、

脳の構造の問題ではなく、抽象的知識の問題である。

ラングとパロール、言語能力と言語運用のように、

音韻論と音声学は表裏一体の問題であり、相互補完的な学問である。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

発生された実際の音声の、調音方法、

高さ、強さ、長さ、などを研究する音声学(phonetics)と、しばしば対立する。

音韻論は、文化、歴史、社会、類型などと関わりをもち、

構造的な、抽象的な言語体形の要素としての音素を前提としている。

一方音声学は、生理学、音響学、心理学、認知科学と関わりをもち、

科学的実体、現象としての観点から研究をする。

例えば、色のスペクトル(可視光線)の見方である。

虹の色を7色と見るか、5色と見るかは、文化によって異なることは有名である。

7色(赤橙黄緑青藍紫):日本、フランス、ミャオ族(中国)

6色(赤橙黄緑青紫):イギリス、アメリカ

5色(赤黄緑青紫):中国、ドイツ

4色(赤黄緑青):イスラム圏

3色(赤緑青):中世ヨーロッパ

2色(赤青):バイガ族(インド)、バサ族(リベリア)

音も、光と同じ振動であるから、

音(可聴音域)の連続体をどのように分割するかも、文化によって異なる。

人間の脳のフィルターを通すと短母音は以下のように体系化される。)

11音(A,Q,ʌ,ɔ,o,U,u,E,e,I,i):英語

7音(A,ɔ,o,u,E,e,i):イタリア語トスカーナ方言、リンガラ語(コンゴ)

6音(A,o,u,E,e,i):ギリシャ語

5音(A,o,u,e,i):日本語、スペイン語、ハワイ語

3音(A,u,i):アラビア語、琉球語

これら、実際に橙が何ヘルツであるだとか、

「あ」と「う」の境界がどうなっていると言うことを、問題にしていない。

文化によって必要最小限に区切られた連続体は、

脳の構造の問題ではなく、抽象的知識の問題である。

ラングとパロール、言語能力と言語運用のように、

音韻論と音声学は表裏一体の問題であり、相互補完的な学問である。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R