破裂音に有声の母音が続く場合を考える。

鼻腔を塞ぎ、口腔内で閉鎖を作ると、

開いたままの声門から、肺臓気流がどんどん口腔へ流れ込む。

閉鎖の開放と共に有声母音を発声するために

声門が狭まり、呼気の流れは弱まる。

しかし、閉鎖の開放と有声母音の発声に若干の時間差が生じたとする。

声帯の振動は神経の動きではなく

物理的な振動であるため、そんなに素早く開始できない。

この時の調音器官の状態は、

声帯が開き、口腔が開放され、肺からの空気を遮断するものは何も無い。

このときの空気を気音(aspiration)と言い、

気音を伴った子音を有気音(aspirated)、もしくは帯気音という。

一般的にデモンストレートされるものとしては、

ティッシュペーパーを口の前にぶら下げて発声すると、

有気音は大きく揺れるのに対し、

無気音はほとんど風が起こらない。

記号は字母の右側に小さい小文字のH[ ʰ ]を添えて表記する。

韓国語や中国語では音素として区別されるほか、

英語では"pot"と"spot"の例が挙げられる。

一般的に語頭や、強勢のある母音直前の破裂音は有気音であり、

"s"の直後の破裂音は無気音として発声される傾向がある。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

鼻腔を塞ぎ、口腔内で閉鎖を作ると、

開いたままの声門から、肺臓気流がどんどん口腔へ流れ込む。

閉鎖の開放と共に有声母音を発声するために

声門が狭まり、呼気の流れは弱まる。

しかし、閉鎖の開放と有声母音の発声に若干の時間差が生じたとする。

声帯の振動は神経の動きではなく

物理的な振動であるため、そんなに素早く開始できない。

この時の調音器官の状態は、

声帯が開き、口腔が開放され、肺からの空気を遮断するものは何も無い。

このときの空気を気音(aspiration)と言い、

気音を伴った子音を有気音(aspirated)、もしくは帯気音という。

一般的にデモンストレートされるものとしては、

ティッシュペーパーを口の前にぶら下げて発声すると、

有気音は大きく揺れるのに対し、

無気音はほとんど風が起こらない。

記号は字母の右側に小さい小文字のH[ ʰ ]を添えて表記する。

韓国語や中国語では音素として区別されるほか、

英語では"pot"と"spot"の例が挙げられる。

一般的に語頭や、強勢のある母音直前の破裂音は有気音であり、

"s"の直後の破裂音は無気音として発声される傾向がある。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

PR

認知言語学では、あらゆる語彙を認知のレベルで分類する。

この各項目をカテゴリー(category)と呼び、

同じカテゴリーを構成する項目は、ある共通点により括られており、

隣り合うカテゴリーとの差異化をはかっている。

カテゴリーは入れ子のようにいくつもの層に分かれているが、

認知言語学で重要な層は3つある。

上部レベルカテゴリー(superordinate level category)は、

高度に抽象的で、総称としての概念である。

こどもの言語習得においては、最も遅く覚えられる語彙であるとされる。

「家具」や「動物」、「花」などがそうである。

基本レベルカテゴリー(basic level category)は最も日常的で、

すぐ頭に浮かび、生活の中での使用頻度の多い語彙である。

こどもの言語習得では一番に覚える言葉であるとされる。

「椅子」や「机」、「本棚」、「箪笥」、「ベッド」などである。

下位レベルカテゴリー(subordinate level category)は、

やや専門的で、隣り合うカテゴリーとの違いが小さく部分的である。

「座椅子」や「肘掛け椅子」、「パイプ椅子」、「車椅子」などがそうである。

このカテゴリー境界は時代地域によって異なるものである。

一般的には、基本レベルカテゴリーの内容だけが飛びぬけて多い、

フォークカテゴリー(fork category)と呼ばれる形態を持つ人が多い。

言語の語彙的には、

下位になるほど内容が大きくなる、エキスパートカテゴリー(expart category)

と呼ばれる形態になるはずであるが、そうはならない。

また、アドホックカテゴリー(ad hoc category)と呼ばれるような、

臨時的で個別的な事態に対応する形態も提唱されている。

具体的には、「写真立て」「ピアス」「カップ」「時計」「ケーキ」を包括する上位カテゴリー「誕生日プレゼント」などである。

ある特別な事態、もしくは特別な個人のなかで形成されるカテゴリーを指す。

このようなカテゴリーのなかで、典型例というものが注目される。

カテゴリーの構成員としてまず始めに思い浮かぶもの、

それをプロトタイプ(prototype)と言い、個人によって差のあるものだが、

社会や世代で大きな傾向が生じる。

例えば、「鳥」。

日本で最も「鳥らしい鳥」と言えば「すずめ」や「鳩」が挙がりそうである。

アメリカの大学生を調査した結果では、「コマドリ」が一位にあげられた。

カテゴリーは、もっとも「らしい」プロトタイプを中心に、

「らしくない」例、「ペンギン」や「ダチョウ」など、を周辺部に置く、円を描くように説明される。

人は言語習得において、プロトタイプを中心にカテゴリーを形成してゆくという

プロトタイプ理論(prototype theory)が提唱されている。

参考文献

吉村公宏 『はじめての認知言語学』 研究社 2004

この各項目をカテゴリー(category)と呼び、

同じカテゴリーを構成する項目は、ある共通点により括られており、

隣り合うカテゴリーとの差異化をはかっている。

カテゴリーは入れ子のようにいくつもの層に分かれているが、

認知言語学で重要な層は3つある。

上部レベルカテゴリー(superordinate level category)は、

高度に抽象的で、総称としての概念である。

こどもの言語習得においては、最も遅く覚えられる語彙であるとされる。

「家具」や「動物」、「花」などがそうである。

基本レベルカテゴリー(basic level category)は最も日常的で、

すぐ頭に浮かび、生活の中での使用頻度の多い語彙である。

こどもの言語習得では一番に覚える言葉であるとされる。

「椅子」や「机」、「本棚」、「箪笥」、「ベッド」などである。

下位レベルカテゴリー(subordinate level category)は、

やや専門的で、隣り合うカテゴリーとの違いが小さく部分的である。

「座椅子」や「肘掛け椅子」、「パイプ椅子」、「車椅子」などがそうである。

このカテゴリー境界は時代地域によって異なるものである。

一般的には、基本レベルカテゴリーの内容だけが飛びぬけて多い、

フォークカテゴリー(fork category)と呼ばれる形態を持つ人が多い。

言語の語彙的には、

下位になるほど内容が大きくなる、エキスパートカテゴリー(expart category)

と呼ばれる形態になるはずであるが、そうはならない。

また、アドホックカテゴリー(ad hoc category)と呼ばれるような、

臨時的で個別的な事態に対応する形態も提唱されている。

具体的には、「写真立て」「ピアス」「カップ」「時計」「ケーキ」を包括する上位カテゴリー「誕生日プレゼント」などである。

ある特別な事態、もしくは特別な個人のなかで形成されるカテゴリーを指す。

このようなカテゴリーのなかで、典型例というものが注目される。

カテゴリーの構成員としてまず始めに思い浮かぶもの、

それをプロトタイプ(prototype)と言い、個人によって差のあるものだが、

社会や世代で大きな傾向が生じる。

例えば、「鳥」。

日本で最も「鳥らしい鳥」と言えば「すずめ」や「鳩」が挙がりそうである。

アメリカの大学生を調査した結果では、「コマドリ」が一位にあげられた。

カテゴリーは、もっとも「らしい」プロトタイプを中心に、

「らしくない」例、「ペンギン」や「ダチョウ」など、を周辺部に置く、円を描くように説明される。

人は言語習得において、プロトタイプを中心にカテゴリーを形成してゆくという

プロトタイプ理論(prototype theory)が提唱されている。

参考文献

吉村公宏 『はじめての認知言語学』 研究社 2004

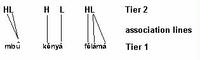

ゴールドスミスの提唱した自律分節音韻論のには、

連結線によって、音声と韻律を結びつける条件が提示されている。

これを適格性条件(well-formedness condition)と言い、4つの項目がある。

①全ての音調支持単位は音調を持つ。

②全ての音調は音調支持単位に連結する。

③連結は左から右の方向へ、一つずつ連結される。

④連結線は交差してはならない。

音調支持単位(tone-bearing unit)とは、音節や、アクセント核をもつ音の一塊を指す。

音調(tone)とは、音とは切り離された、韻律の変化である。

図ではHとLで表されている。

時間経過は、左から右へと流れて行くので、

この4つの項目は当然と考えられるし、前提ともいえる。

しかし、人間の認識はあまり信用できない。

④の、連結線の交差が起こると言うことは、音のユニットが、時間的に入れ替わることである。

人間は、目立つ音があると、周囲のより弱い音の認識能力が著しく低下すると言われている。

つまり、どの順番で音が発話されたかという知覚は、あまり正確ではない。

「ふいんき」「わずわらしい」「あがらう」「まぎわらしい」などなど、

慣習やいろんな要因によって知覚が惑わされることが多くある。

そして、OCP(obligate contour principle)とよばれる

「隣接するトーン要素は起伏を名なさなければならない(同一音調隣接の禁止)」の制約により、

HHやLLを禁止し、一つのHまたはLから、連結線が1本ないし複数本出る。

これにより、トーンの推移という考えを、

より分かりやすく説明することが出来るようになった。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

連結線によって、音声と韻律を結びつける条件が提示されている。

これを適格性条件(well-formedness condition)と言い、4つの項目がある。

①全ての音調支持単位は音調を持つ。

②全ての音調は音調支持単位に連結する。

③連結は左から右の方向へ、一つずつ連結される。

④連結線は交差してはならない。

音調支持単位(tone-bearing unit)とは、音節や、アクセント核をもつ音の一塊を指す。

音調(tone)とは、音とは切り離された、韻律の変化である。

図ではHとLで表されている。

時間経過は、左から右へと流れて行くので、

この4つの項目は当然と考えられるし、前提ともいえる。

しかし、人間の認識はあまり信用できない。

④の、連結線の交差が起こると言うことは、音のユニットが、時間的に入れ替わることである。

人間は、目立つ音があると、周囲のより弱い音の認識能力が著しく低下すると言われている。

つまり、どの順番で音が発話されたかという知覚は、あまり正確ではない。

「ふいんき」「わずわらしい」「あがらう」「まぎわらしい」などなど、

慣習やいろんな要因によって知覚が惑わされることが多くある。

そして、OCP(obligate contour principle)とよばれる

「隣接するトーン要素は起伏を名なさなければならない(同一音調隣接の禁止)」の制約により、

HHやLLを禁止し、一つのHまたはLから、連結線が1本ないし複数本出る。

これにより、トーンの推移という考えを、

より分かりやすく説明することが出来るようになった。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

喉頭化とは、広い意味では、喉頭の筋肉を緊張して行う発音を言い、

狭い意味では、声門がわずかに開いて緩やかな声帯振動を伴う発声方法である。

広い意味の固い声(stiff voice)は朝鮮語やタイ語などの「が」「だ」などを指す。

日本語と比べれば「か」と「が」の中間のような、

狭い声帯振動を伴う発音である。

狭い意味での軋み声(creaky voice)と呼ばれる発音は、

声が低いと生じやすく、

頻繁に発生する人も少なくない。

アフリカの言葉では、音素として存在している。

両方とも記号は下付きの[ ~ ]で表す。

整理しておくと、[ ~ ](ティルデ)の記号を用いるのは3種あり、

下に付くと喉頭化、

上に付くと鼻音化、

真ん中に重ね書きすると、軟口蓋化あるいは咽頭化である。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R