規則と規則の関係性の研究は、さらに深い考察へと進む。

ポール・キパルスキーとK. P. モハナンらによって、

音韻規則を分類する、語彙音韻論(lexical phonology)が発展した。

これは、規則の順序の可能性を制限する理論である。

つまり、同化、削除、異音、挿入など、n個の規則が関係した音韻変化では、

その規則の適応順序は、nの階乗だけ種類がある。

そこで、語彙形成レベルで規則を二つに分類し、

基本的に、語彙形成以前の規則は、語彙形成以後の規則より先行する、という仮説を立てた。

これで、順序の可能性が大幅に減るのである。

語彙音韻論では以下のような出力モデルがある。

基底レベル

↓

語彙規則(lexical rule)

↓

語彙レベル

↓

後語彙規則(post-lexical rule)

↓

表層レベル

↓

音声実行規則(phonetic implementation rule)

↓

調音・発声・知覚

音韻論が扱うのは、基底レベルから表層レベルまでである。

それ以降は音声学の分野となる。

音声実行規則とは、歯痛や鼻づまりなど、様々な障害があっても

最大限に音韻体系を守ろうと修正するものである。

具体的な説明の前に、まず音節(syllable)の説明をする。

音節とは、母音を核(nucleus)として成る、音素の単位である。

音節の境界は言語によって違い、話者の直感に頼る部分も多い。

日本語のひらがな・カタカナは基本的に、一文字一音節である。

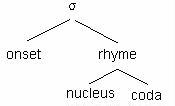

図のように、

核は、音節の最後の要素である末音(coda)と結びついて脚韻(rhyme)を成す。

頭音(onset)は核の前の子音群である。

日本語「か」のように、頭音と核でなり、

脚韻を構成しない音節を軽音節(right syllable)といい、

母音で終わり、末音のない音節を開音節(open syllable)と言う。

一方、英語の"strong"のような、

核と末音で脚韻を構成する音節を重音節(heavy syllable)といい、

子音で終わり、末音のある音節を閉音節(closed syllable)と言う。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

「Glossary of liguistics terms "What is a syllable?"」

ポール・キパルスキーとK. P. モハナンらによって、

音韻規則を分類する、語彙音韻論(lexical phonology)が発展した。

これは、規則の順序の可能性を制限する理論である。

つまり、同化、削除、異音、挿入など、n個の規則が関係した音韻変化では、

その規則の適応順序は、nの階乗だけ種類がある。

そこで、語彙形成レベルで規則を二つに分類し、

基本的に、語彙形成以前の規則は、語彙形成以後の規則より先行する、という仮説を立てた。

これで、順序の可能性が大幅に減るのである。

語彙音韻論では以下のような出力モデルがある。

基底レベル

↓

語彙規則(lexical rule)

↓

語彙レベル

↓

後語彙規則(post-lexical rule)

↓

表層レベル

↓

音声実行規則(phonetic implementation rule)

↓

調音・発声・知覚

音韻論が扱うのは、基底レベルから表層レベルまでである。

それ以降は音声学の分野となる。

音声実行規則とは、歯痛や鼻づまりなど、様々な障害があっても

最大限に音韻体系を守ろうと修正するものである。

具体的な説明の前に、まず音節(syllable)の説明をする。

音節とは、母音を核(nucleus)として成る、音素の単位である。

音節の境界は言語によって違い、話者の直感に頼る部分も多い。

日本語のひらがな・カタカナは基本的に、一文字一音節である。

図のように、

核は、音節の最後の要素である末音(coda)と結びついて脚韻(rhyme)を成す。

頭音(onset)は核の前の子音群である。

日本語「か」のように、頭音と核でなり、

脚韻を構成しない音節を軽音節(right syllable)といい、

母音で終わり、末音のない音節を開音節(open syllable)と言う。

一方、英語の"strong"のような、

核と末音で脚韻を構成する音節を重音節(heavy syllable)といい、

子音で終わり、末音のある音節を閉音節(closed syllable)と言う。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

「Glossary of liguistics terms "What is a syllable?"」

PR

語彙規則と後語彙規則の違いは以下の六つである。

規則適応後に生じる音が、音素内に収まっているかと言う問題は、

特に、語彙規則と後語彙規則を区別する大きな原理である。

これを構造保持(structual preservation)と言う。

音素対立の中和や、子音の無声化など、

特定の言語が持つ音素体系の中での変化は、構造保持があり、語彙規則である。

一方、異音変化や英語で見られる曖昧母音などは、

その言語の音素ではない音に変化するため、構造保持が無く、後語彙規則である。

その次は、適応語種である。

語種とは、固有語、借用語などの区別である。

日本語には、和語、漢語、外来語と、それらが混ざった混種語があるとされる。

連濁などは和語にしか適応されない。

連濁のように適応語種を選ぶものが、語彙規則である。

異音規則のように、語種に依らず自動的に適応されるものが、後語彙規則である。

05/27で述べた、随意性も大きな目安になる。

世代や性格など、話者による個体差が無く、

会話のスタイルに左右されないものが、語彙規則である。

「すごい」→「すげー」の母音融合など、

個体差があり、発話のスピードなどに影響されやすいものが、後語彙規則である。

これと同時に、単語を越えた変化も生じる。

通常語彙規則として、単語内で生じる鼻音同化は、

単語を越え、超分節的に、後語彙規則として生じることがある。

英語の単語では、"impossible"のように、"p"の前の鼻音は"m"である。

しかし、話者によっては、"in Paris"も、"im Paris"と発音することがある。

これが単語を越えた、鼻音同化である。

最後の違いは、例外の有無である。

語彙目録としての深い部分に関わる語彙規則には、個別的な例外が多い。

和語の連濁も、「味噌汁」(cf.「だし汁」)や「夏草」(cf.「野草」)などの例外がある。

一方、より広範囲に、随意的に生じる後語彙規則は、

まんべんなく適応され例外が少ない。

これら六つの性質は、全てが綺麗に二されるわけではないが、

音韻規則にも性質の分類が可能であると言う考えは、

さらなる細かい区分を生み出した。

また、先に述べたように、後語彙規則は音声学と隣接しているが、

音韻論はあくまで、抽象的体系の文法の範囲で、

音韻規則を扱っているということが、明確な音声学との境界線であるといえる。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

規則適応後に生じる音が、音素内に収まっているかと言う問題は、

特に、語彙規則と後語彙規則を区別する大きな原理である。

これを構造保持(structual preservation)と言う。

音素対立の中和や、子音の無声化など、

特定の言語が持つ音素体系の中での変化は、構造保持があり、語彙規則である。

一方、異音変化や英語で見られる曖昧母音などは、

その言語の音素ではない音に変化するため、構造保持が無く、後語彙規則である。

その次は、適応語種である。

語種とは、固有語、借用語などの区別である。

日本語には、和語、漢語、外来語と、それらが混ざった混種語があるとされる。

連濁などは和語にしか適応されない。

連濁のように適応語種を選ぶものが、語彙規則である。

異音規則のように、語種に依らず自動的に適応されるものが、後語彙規則である。

05/27で述べた、随意性も大きな目安になる。

世代や性格など、話者による個体差が無く、

会話のスタイルに左右されないものが、語彙規則である。

「すごい」→「すげー」の母音融合など、

個体差があり、発話のスピードなどに影響されやすいものが、後語彙規則である。

これと同時に、単語を越えた変化も生じる。

通常語彙規則として、単語内で生じる鼻音同化は、

単語を越え、超分節的に、後語彙規則として生じることがある。

英語の単語では、"impossible"のように、"p"の前の鼻音は"m"である。

しかし、話者によっては、"in Paris"も、"im Paris"と発音することがある。

これが単語を越えた、鼻音同化である。

最後の違いは、例外の有無である。

語彙目録としての深い部分に関わる語彙規則には、個別的な例外が多い。

和語の連濁も、「味噌汁」(cf.「だし汁」)や「夏草」(cf.「野草」)などの例外がある。

一方、より広範囲に、随意的に生じる後語彙規則は、

まんべんなく適応され例外が少ない。

これら六つの性質は、全てが綺麗に二されるわけではないが、

音韻規則にも性質の分類が可能であると言う考えは、

さらなる細かい区分を生み出した。

また、先に述べたように、後語彙規則は音声学と隣接しているが、

音韻論はあくまで、抽象的体系の文法の範囲で、

音韻規則を扱っているということが、明確な音声学との境界線であるといえる。

参考文献

田中伸一 『日常言語に潜む音法則の世界』 開拓社 2009

側面摩擦音(lateral fricative)と中線的摩擦音の違いは、調音時の舌の形にある。

中線的摩擦音はその名の通り、

口の中をまっすぐに空気が通過するように

舌の縁側が上歯茎に触れ、通り道を制限している。

側面的摩擦音は、舌が上歯茎や硬口蓋の中央に振れ、

呼気が、奥の歯茎と舌の縁側の狭い隙間を勢いよく通過し、

摩擦音が生じる。

主な側面摩擦音は、以下の二つである。

[ ɬ ] 無声歯茎側面摩擦音(voiceless alveolar lateral fricative)

[ ɮ ] 有声歯茎側面摩擦音(voiced alveolar lateral fricative)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断するとともに、

舌端と上前歯茎で閉鎖を作り、

その触れている両脇の狭い隙間に呼気を通し、発声する。

声帯の振動がなければ[ ɬ ]、振動を伴えば[ ɮ ]。

南アフリカのズールー語や、モンゴル、カフカスの言語でみられる。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

中線的摩擦音はその名の通り、

口の中をまっすぐに空気が通過するように

舌の縁側が上歯茎に触れ、通り道を制限している。

側面的摩擦音は、舌が上歯茎や硬口蓋の中央に振れ、

呼気が、奥の歯茎と舌の縁側の狭い隙間を勢いよく通過し、

摩擦音が生じる。

主な側面摩擦音は、以下の二つである。

[ ɬ ] 無声歯茎側面摩擦音(voiceless alveolar lateral fricative)

[ ɮ ] 有声歯茎側面摩擦音(voiced alveolar lateral fricative)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断するとともに、

舌端と上前歯茎で閉鎖を作り、

その触れている両脇の狭い隙間に呼気を通し、発声する。

声帯の振動がなければ[ ɬ ]、振動を伴えば[ ɮ ]。

南アフリカのズールー語や、モンゴル、カフカスの言語でみられる。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

側面接近音(lateral approximant)は、

側面摩擦音と同じような調音方法で、

調音器官の隙間を広く取り、阻害の程度は低く摩擦音は生じない。

中線的接近音と同様に、主に有声音である。

[ l ] 有声歯茎側面接近音(voiced alveolar lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌端と歯茎で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

英語、フランス、イタリア語、スペイン語などの" l "の音であり、

多くの言語にみられる。

[ ɭ ] 有声そり舌側面接近音(voiced retroflex lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌尖と後部歯茎で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

朝鮮語やインド系の言葉にみられる。

[ ʎ ] 有声硬口蓋側面接近音(voiced palatal lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

前舌と硬口蓋で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

イタリア語やスペイン語でみられる。

[ ʟ ] 有声軟口蓋側面接近音(voiced velar lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

後舌と軟口蓋で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

パプアニューギニアの言葉などで見られるが、あまり一般的ではない。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

側面摩擦音と同じような調音方法で、

調音器官の隙間を広く取り、阻害の程度は低く摩擦音は生じない。

中線的接近音と同様に、主に有声音である。

[ l ] 有声歯茎側面接近音(voiced alveolar lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌端と歯茎で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

英語、フランス、イタリア語、スペイン語などの" l "の音であり、

多くの言語にみられる。

[ ɭ ] 有声そり舌側面接近音(voiced retroflex lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌尖と後部歯茎で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

朝鮮語やインド系の言葉にみられる。

[ ʎ ] 有声硬口蓋側面接近音(voiced palatal lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

前舌と硬口蓋で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

イタリア語やスペイン語でみられる。

[ ʟ ] 有声軟口蓋側面接近音(voiced velar lateral approximant)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

後舌と軟口蓋で閉鎖を作り、

その両脇が接近した状態で、発声する。

パプアニューギニアの言葉などで見られるが、あまり一般的ではない。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

これまで述べてきたの8個の調音方法、

破裂音、鼻音、ふるえ音、はじき音、

摩擦音、接近音、側面摩擦音、側面接近音が、

IPAの大きな表(肺臓気流)に記載されているものである。

今回は、この表にはない、欄外の「その他の記号」について述べる。

[ ʜ ] 無声喉頭蓋摩擦音(voiceless epiglottis fricative)

[ ʢ ] 有声喉頭蓋摩擦音(voiced epiglittis fricative)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

喉頭蓋と咽頭壁で狭い隙間を作り、発声する。

側面的調音は生理的に不可能である。

声帯の振動が無ければ[ ʜ ]、振動を伴えば[ ʢ ]。

カフカスのアヴァール語などに見られ、

アラビア語の咽頭音の変種として見られることもある。

[ ʡ ] 喉頭蓋破裂音(epiglottis plosive)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

喉頭蓋と咽頭壁で閉鎖、開放を行って発声する。

ここでの有声音、鼻音は生理的に不可能とされている。

摩擦音と同じように、カフカス地方で見られる。

[ ɕ ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音(voiceless alveolo-palatal fricative)

[ ʑ ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音(voiced alveolo-palatal fricative)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌端と、歯茎から硬口蓋の広い範囲で狭い隙間を作り、発声する。

ふたつの調音位置で調音するものを二重調音というが、極端な例は別枠で述べる。

声帯の振動が無ければ[ ɕ ]、振動を伴えば[ ʑ ]。

日本語の「し」「しゃ」「しゅ」「しょ」「じ」「じゃ」「じゅ」「じょ」、

韓国語、中国語などでみられる。

[ ɺ ] 有声歯茎側面はじき音(voiced alveolar lateral flap)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌端と歯茎で閉鎖をつくり、

その両脇を軽く弾ませるように調音する。

歯茎側面接近音[ l ]を短く発音したような音声である。

日本語のラ行子音に近く、タンザニアのチャガ語に見られる。

長い" r "を上下逆さまにした記号である。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

破裂音、鼻音、ふるえ音、はじき音、

摩擦音、接近音、側面摩擦音、側面接近音が、

IPAの大きな表(肺臓気流)に記載されているものである。

今回は、この表にはない、欄外の「その他の記号」について述べる。

[ ʜ ] 無声喉頭蓋摩擦音(voiceless epiglottis fricative)

[ ʢ ] 有声喉頭蓋摩擦音(voiced epiglittis fricative)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

喉頭蓋と咽頭壁で狭い隙間を作り、発声する。

側面的調音は生理的に不可能である。

声帯の振動が無ければ[ ʜ ]、振動を伴えば[ ʢ ]。

カフカスのアヴァール語などに見られ、

アラビア語の咽頭音の変種として見られることもある。

[ ʡ ] 喉頭蓋破裂音(epiglottis plosive)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

喉頭蓋と咽頭壁で閉鎖、開放を行って発声する。

ここでの有声音、鼻音は生理的に不可能とされている。

摩擦音と同じように、カフカス地方で見られる。

[ ɕ ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音(voiceless alveolo-palatal fricative)

[ ʑ ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音(voiced alveolo-palatal fricative)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌端と、歯茎から硬口蓋の広い範囲で狭い隙間を作り、発声する。

ふたつの調音位置で調音するものを二重調音というが、極端な例は別枠で述べる。

声帯の振動が無ければ[ ɕ ]、振動を伴えば[ ʑ ]。

日本語の「し」「しゃ」「しゅ」「しょ」「じ」「じゃ」「じゅ」「じょ」、

韓国語、中国語などでみられる。

[ ɺ ] 有声歯茎側面はじき音(voiced alveolar lateral flap)

口蓋帆があがり、鼻腔への空気の流れを遮断すると共に、

舌端と歯茎で閉鎖をつくり、

その両脇を軽く弾ませるように調音する。

歯茎側面接近音[ l ]を短く発音したような音声である。

日本語のラ行子音に近く、タンザニアのチャガ語に見られる。

長い" r "を上下逆さまにした記号である。

参考文献

斉藤純男 『日本語音声学入門 改訂版』 三省堂 2008

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R