失語症(aphasia)とは、

言語能力をつかさどる脳の一部が損傷することによって、

会話や、言語認識、言語使用に障害がおこった状態を言う。

精神的なショックなどから起こる失声症や、

全体的な脳の活動が低下する、認知症とも異なる。

現在提唱されている、

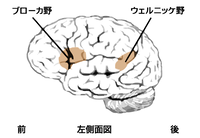

言語活動に大きく関わる脳、いわゆる言語野は、二つに分かれている。

左脳の前方にあるブローカ野(Broca's area)と、

後方にあるウェルニッケ野(Wernicke's area)である。

これらは失語症患者の例から推測される説であり、

言語野が右脳にある人も少なくない。

物の名前が出てこない症状を、喚語困難という。

「あれ」や「それをした」と言う表現が、代わりに良く使われる。

言い間違いを専門的には錯語といい、二つの種類がある。

音韻性錯語は、「けいと」が「いとけき」に、「めがね」を「めがじ」と言うなど、

他の音に入れ替わったり、順序が変わることを言う。

語性錯語は、「いぬ」を「ねこ」といったり、「つくえ」を「きって」というなど、

他の意味の言葉と入れ替わることを言う。

そして、失語症における「言われたが理解できない」状態は二つに分かれる。

ひとつは、聞いた一つ一つの音を理解できない場合。

このとき患者は、「い」と「る」の違いや、「と」と「ど」の音の違いを理解できない。

もう一つは、音の違いは分かるが、意味が理解できない場合である。

ジャーゴン(jargon)という状態は、

「分からない言葉」と言う意味で、「隠語」と訳されたりするが、

失語症においては、流暢に、言葉を話すが、まったく意味を成さない音声を発している状態を示す。

「昨晩は眠れましたか」という質問に対し、

「とても、あこりおしてくるから、とりうえほんびにいかんとそうです。」と答えたりする。

ウェルニッケ野を損傷した、重い失語症患者に見られる症状である。

一方で、ブローカ野を損傷した患者は、

聞いたことは理解できるが、発話の流暢さが低下する場合が多く、言い淀みや、

電文体と言われる、単語のみの発話をすることがある。

「朝、練習、公園、ゲートボール」と言えば、

「朝に公園でゲートボールの練習をする」を含意していることになる。

また、言葉の拍の感覚が低下し、

「おにいさん」を「おにさん」といったり、「おばあさん」を「おばさん」と言うこともある。

また、自分が失語症患者であるをいう認識、病識の低下した患者も多く、

認知症や難聴と異なり、言語能力以外の脳の働きは健全であることも多いため

患者の社会復帰とリハビリを支える専門家、言語聴覚士がいる。

参考文献

関啓子『失語症を解く 言語聴覚士が語ることばと脳の不思議』 人文書院 2003

言語能力をつかさどる脳の一部が損傷することによって、

会話や、言語認識、言語使用に障害がおこった状態を言う。

精神的なショックなどから起こる失声症や、

全体的な脳の活動が低下する、認知症とも異なる。

現在提唱されている、

言語活動に大きく関わる脳、いわゆる言語野は、二つに分かれている。

左脳の前方にあるブローカ野(Broca's area)と、

後方にあるウェルニッケ野(Wernicke's area)である。

これらは失語症患者の例から推測される説であり、

言語野が右脳にある人も少なくない。

物の名前が出てこない症状を、喚語困難という。

「あれ」や「それをした」と言う表現が、代わりに良く使われる。

言い間違いを専門的には錯語といい、二つの種類がある。

音韻性錯語は、「けいと」が「いとけき」に、「めがね」を「めがじ」と言うなど、

他の音に入れ替わったり、順序が変わることを言う。

語性錯語は、「いぬ」を「ねこ」といったり、「つくえ」を「きって」というなど、

他の意味の言葉と入れ替わることを言う。

そして、失語症における「言われたが理解できない」状態は二つに分かれる。

ひとつは、聞いた一つ一つの音を理解できない場合。

このとき患者は、「い」と「る」の違いや、「と」と「ど」の音の違いを理解できない。

もう一つは、音の違いは分かるが、意味が理解できない場合である。

ジャーゴン(jargon)という状態は、

「分からない言葉」と言う意味で、「隠語」と訳されたりするが、

失語症においては、流暢に、言葉を話すが、まったく意味を成さない音声を発している状態を示す。

「昨晩は眠れましたか」という質問に対し、

「とても、あこりおしてくるから、とりうえほんびにいかんとそうです。」と答えたりする。

ウェルニッケ野を損傷した、重い失語症患者に見られる症状である。

一方で、ブローカ野を損傷した患者は、

聞いたことは理解できるが、発話の流暢さが低下する場合が多く、言い淀みや、

電文体と言われる、単語のみの発話をすることがある。

「朝、練習、公園、ゲートボール」と言えば、

「朝に公園でゲートボールの練習をする」を含意していることになる。

また、言葉の拍の感覚が低下し、

「おにいさん」を「おにさん」といったり、「おばあさん」を「おばさん」と言うこともある。

また、自分が失語症患者であるをいう認識、病識の低下した患者も多く、

認知症や難聴と異なり、言語能力以外の脳の働きは健全であることも多いため

患者の社会復帰とリハビリを支える専門家、言語聴覚士がいる。

参考文献

関啓子『失語症を解く 言語聴覚士が語ることばと脳の不思議』 人文書院 2003

PR

まず、言語について考えてみる。

言語習得とは、人間という種に備わっている能力であるということが出来る。

子供は勝手に、教えもしない言葉を覚えてくるし、

すべての日本語サンプルを知らなくても、日本語を話すことが出来るようになるし、

一般的な状態で育った健常な人であれば、みな一様に母語を話せるようになる。

そのことから以下のようにまとめることが出来る。

Ⅰ 種に特有で一様である。

Ⅱ 訓練が不要である。

Ⅲ 一定の時期までにほぼ完成する。

Ⅳ 質・量の限られた資料に基づいて実現される。

Ⅴ 個体差がない。

失語症とは、脳機能の退行であるという考え方がある。

ヤコブソンの退行の仮説は、

子供のときに習得した音韻の弁別素性の階層関係が崩れ、

音韻対立が中和されることで、失語症を説明している。

実際に、/ l /と/ r /の区別ができなくなった英語話者を例としてあげている。

グロジンスキーの退行の仮説は、

蓄積された文法構造の知識が崩れ、

言語習得初期段階の文法へと萎縮することで、失語症を説明している。

両者は音韻と文法で、扱っている分野は異なるが、

失語症とは、正常に持っていた言葉を失った状態であるという認識が一致している。

両者の問題はそこにある。

もし、言語知識が未習得、習得初期まで遡ってしまうならば、

「言葉がうまくしゃべれない」

「子供のような話し方しか出来ない」

というような自分の言語運用の不都合の認識(病識)がないはずであるが、

これらの発言は、軽度の失語症患者たちが頻繁に主張することである。

言語障害とは、自転車が壊れた為に運転できない、という状態ではない。

自転車は正常でなんら問題もないが、

運転者の技術不足によって、うまく走れない状態である。

失語症も調音障害も、頭の中の言語に問題があるのではなく、運用面の不都合によるものである。

機能語が欠如した言葉を話す患者に、

本人が話したものをそのまま筆写したものを見せると、

どこがどう間違っているのか、すべて正しく補充することが出来る。

脳を損傷する前に持っていた知識を、正常に保持していると考えなければ、

この現象は説明できない。

「失語症とは、大脳皮質の気質的病変によって生ずる認知能力の低下(統合力の低下)をかばいながら言語活動を営む一種のストラテジーである。」

参考文献

久保田正人 『ことばは壊れない 失語症の言語学』 開拓社 2007

狭い範囲の症例(比較的軽度で、頑張って意思疎通出来るぐらいの患者さん)を根拠に、あまりにも断定的なことが書いてあったので過信はできない…という感じの本でした。

ヤコブソンの話はまだ何も勉強していないです。

なるべく早く音声学のところで書きます。

言語習得とは、人間という種に備わっている能力であるということが出来る。

子供は勝手に、教えもしない言葉を覚えてくるし、

すべての日本語サンプルを知らなくても、日本語を話すことが出来るようになるし、

一般的な状態で育った健常な人であれば、みな一様に母語を話せるようになる。

そのことから以下のようにまとめることが出来る。

Ⅰ 種に特有で一様である。

Ⅱ 訓練が不要である。

Ⅲ 一定の時期までにほぼ完成する。

Ⅳ 質・量の限られた資料に基づいて実現される。

Ⅴ 個体差がない。

失語症とは、脳機能の退行であるという考え方がある。

ヤコブソンの退行の仮説は、

子供のときに習得した音韻の弁別素性の階層関係が崩れ、

音韻対立が中和されることで、失語症を説明している。

実際に、/ l /と/ r /の区別ができなくなった英語話者を例としてあげている。

グロジンスキーの退行の仮説は、

蓄積された文法構造の知識が崩れ、

言語習得初期段階の文法へと萎縮することで、失語症を説明している。

両者は音韻と文法で、扱っている分野は異なるが、

失語症とは、正常に持っていた言葉を失った状態であるという認識が一致している。

両者の問題はそこにある。

もし、言語知識が未習得、習得初期まで遡ってしまうならば、

「言葉がうまくしゃべれない」

「子供のような話し方しか出来ない」

というような自分の言語運用の不都合の認識(病識)がないはずであるが、

これらの発言は、軽度の失語症患者たちが頻繁に主張することである。

言語障害とは、自転車が壊れた為に運転できない、という状態ではない。

自転車は正常でなんら問題もないが、

運転者の技術不足によって、うまく走れない状態である。

失語症も調音障害も、頭の中の言語に問題があるのではなく、運用面の不都合によるものである。

機能語が欠如した言葉を話す患者に、

本人が話したものをそのまま筆写したものを見せると、

どこがどう間違っているのか、すべて正しく補充することが出来る。

脳を損傷する前に持っていた知識を、正常に保持していると考えなければ、

この現象は説明できない。

「失語症とは、大脳皮質の気質的病変によって生ずる認知能力の低下(統合力の低下)をかばいながら言語活動を営む一種のストラテジーである。」

参考文献

久保田正人 『ことばは壊れない 失語症の言語学』 開拓社 2007

狭い範囲の症例(比較的軽度で、頑張って意思疎通出来るぐらいの患者さん)を根拠に、あまりにも断定的なことが書いてあったので過信はできない…という感じの本でした。

ヤコブソンの話はまだ何も勉強していないです。

なるべく早く音声学のところで書きます。

言語学が大好きな一般人のブログです。

過去の記事は、軌跡として残しておきます。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(10/02)

(09/30)

(09/29)

(09/26)

(09/25)

プロフィール

HN:

てぬ

性別:

女性

自己紹介:

大学院で言語学を学びたい大学生が、日々の勉強の成果を記録してゆく為の、個人サイトでした。

最新トラックバック

最古記事

(01/01)

(04/07)

(04/08)

(04/09)

(04/09)

P R